备考专四写作时,很多同学会陷入一个误区——认为套用模板就是机械照搬。实际上,好的写作模板更像是一张城市地图,帮你避开迷路的困境,同时保留探索街巷的自由。外语学研站整理的专四写作模板,正是基于这样的理念设计的。

1.1 外语学研站写作模板特点与优势

这些模板最明显的特点是结构清晰而不死板。每个模板都像搭好的骨架,你只需要填入自己的观点和例证。比如议论文模板会预留论点展开的位置,但不会限定你必须写什么内容。

另一个优势在于语言的地道性。模板中提供的句型和词汇都经过母语人士校验,避免中式英语的表达。我记得去年有位考生反馈,他原本习惯写"we must pay attention to this problem",通过模板学会了更地道的"this issue warrants closer examination",瞬间提升了文章的学术感。

这些模板还特别注重实用性。不会给你几十页冗长的范文,而是提炼出最核心的框架。就像搭积木,你可以根据题目要求组合不同的段落模块。

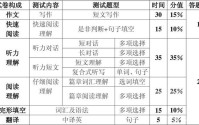

1.2 专四写作评分标准与模板应用价值

专四写作评分主要看四个方面:内容完整性、结构逻辑性、语言准确性和词汇丰富度。模板在这四个维度都能提供实质帮助。

内容方面,模板确保你不会漏掉关键要素。比如图表作文必须包含数据描述、趋势分析和结论推导,模板会明确提示每个部分该写什么。

结构上,模板天然保证了文章的逻辑连贯。从开头立论到主体展开再到结尾总结,每个段落都有明确的功能定位。

语言准确性通过模板提供的标准句式得到保障。你不需要冒险创造复杂句型,可以直接运用经过验证的正确表达。

词汇丰富度则体现在模板提供的同义替换词库。比如表达"重要"时,模板会给出significant、crucial、vital等多个选项,避免重复用词。

1.3 不同类型写作模板分类介绍

专四写作主要涉及三种类型:议论文、说明文和图表作文。每种类型需要不同的思维方式和表达技巧。

议论文模板着重于观点论证。通常采用经典的三段式——引出话题、论证观点、总结升华。模板会指导你如何构建论点金字塔,让论证层层深入。

说明文模板更注重客观阐述。需要清晰描述现象、分析原因、提出解决方案。这类模板会教你如何组织事实和数据,让说明更有说服力。

图表作文模板最具特色。它教你如何用专业语言描述数据变化,比如"plummet"表示骤降,"plateau"表示趋于平稳。这些精准的动词能让你的作文在众多考生中脱颖而出。

选择合适的模板就像选择合适的工具——你要先确认自己在修什么,然后拿起对应的工具。接下来的章节我们会深入每种模板的具体用法,帮你找到最适合自己的那一款。

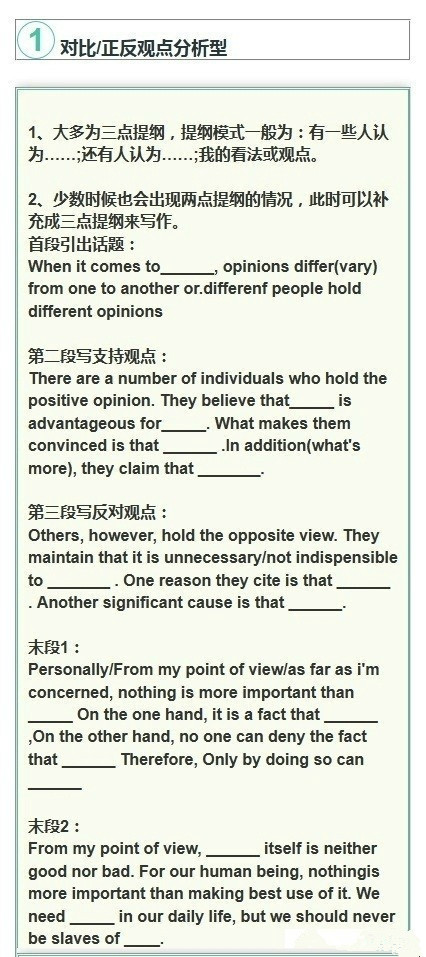

专四议论文写作最让人头疼的,往往不是词汇量不够,而是不知道如何组织思路。就像手里有一堆好食材,却不懂烹饪顺序。外语学研站的议论文模板,本质上是一套经过验证的思维导图,帮你把散乱的观点串成逻辑链条。

2.1 议论文三段式结构模板

经典的三段式结构之所以经久不衰,因为它符合人类最基本的认知规律:提出问题、分析问题、解决问题。这个模板就像三个牢固的支架,撑起整篇文章。

开头段需要完成两个核心任务:引出话题并表明立场。模板通常会提供几种开篇方式——可以用现象描述开头,比如“In recent years, the proliferation of social media has reshaped how we communicate”;也可以用设问开场,直接抓住阅卷老师的注意力。我记得有个学生总喜欢写“with the development of society”,后来改用模板里的现象描述法,开头段立刻生动起来。

主体段是论证的核心部分。模板会明确要求你在这里展开2-3个分论点,每个论点配以具体例证。这个设计很聪明,因为它强制你进行深度思考,而不是停留在表面泛泛而谈。你可以把每个分论点想象成支撑主论点的柱子,柱子越多越粗,论证就越稳固。

结尾段不是简单重复开头,而是要在总结的基础上进行升华。好的结尾应该给读者留下思考空间,或者提出建设性建议。模板会提醒你避免使用“in conclusion”这样过于刻板的短语,转而使用更自然的过渡,比如“taking all these factors into account”。

2.2 论点展开与论据组织技巧

很多考生的问题不在于没有观点,而在于不会展开观点。一个完整的论点展开应该像剥洋葱,层层深入直到核心。

模板教会我最实用的一招是“观点-解释-例证”三部曲。先陈述你的分论点,然后用1-2句话解释这个论点为什么成立,最后用具体例子来支撑。比如论证“远程办公提高效率”时,不能只说“it improves efficiency”,而要解释效率提升的具体机制,再引用相关研究数据或个人观察。

论据的选择也很有讲究。模板建议优先使用具体数据、研究结果或真实案例,其次才是个人经验。当你要论证“健康饮食的重要性”时,引用世界卫生组织的报告就比单纯说“I think”有力得多。不过适度的个人观察也能增加真实感,关键是要把握好比例。

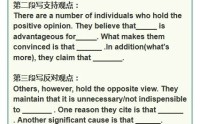

论证的深度往往体现在对立观点的处理上。高分作文通常会预留一个段落来回应可能的反对意见,这显示了你思考的全面性。模板会指导你如何使用“admittedly”、“while it is true that”这样的表达来引入反方观点,再用“however”转折进行反驳。

2.3 高分句式与过渡词运用

语言的地道性往往体现在那些不起眼的连接词和句式变化上。模板提供的不是孤立的漂亮句子,而是一整套语言工具包。

过渡词的使用要像公路上的路标,既不能太少让读者迷失,也不能太多干扰阅读节奏。模板按功能将过渡词分类:表递进的“moreover”、“furthermore”;表转折的“nevertheless”、“on the other hand”;表因果的“consequently”、“as a result”。你需要根据逻辑关系选择合适的那个。

高分句式的一个秘诀是多样化。模板会提醒你交替使用简单句、复合句和复杂句。比如在陈述重要观点时用强调句“It is...that...”,在表达个人看法时用“From my perspective”代替千篇一律的“I think”。

这些语言工具需要内化成自己的东西。我建议考生准备一个笔记本,专门收集模板中的亮点表达。不过要记住,再好的句式也要服务于内容,不能为了炫技而影响文章流畅度。好的写作应该像熟练的驾驶,换挡平稳,转向自然,让乘客享受旅程而不察觉技术动作。

说明文写作最考验人的是把复杂事物说清楚的能力。它不需要你站队辩论,而是要像解说员一样,把事物的来龙去脉、运作原理娓娓道来。外语学研站的说明文模板,本质上是一套清晰的信息编码系统,帮你把零散的知识点组织成易于理解的逻辑流。

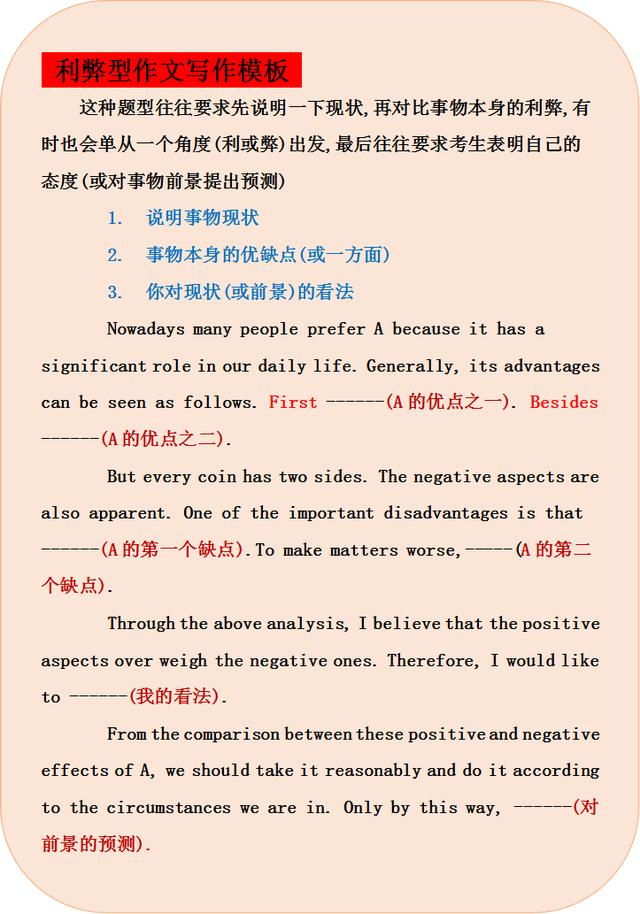

3.1 说明文基本结构模板

说明文的核心结构可以概括为“总-分-总”的认知框架。这个模板的设计理念很朴素——先告诉读者你要说什么,然后详细说清楚,最后帮读者梳理重点。

开篇段落需要完成定义与定位。模板会引导你用简洁的语言界定说明对象,并说明其重要性或普遍性。比如说明“人工智能在教育中的应用”,不能直接跳入技术细节,而要先阐明什么是智能教育系统,它在现代教育体系中处于什么位置。我批改过一篇作文,学生开篇就用专业术语解释算法原理,结果整篇文章都让人摸不着头脑。模板的价值就在于阻止这种“专家思维”,强迫你站在读者角度思考。

主体部分的展开方式取决于说明对象的特点。模板提供了几种经典模式:如果是说明一个过程,就按时间顺序组织;如果是说明一个复杂概念,就采用由浅入深的逻辑顺序;如果是说明某个现象,可以从不同维度进行分析。这种结构设计确保了信息的传递效率,避免读者在细节中迷失方向。

结尾段要完成信息整合与意义升华。好的说明文结尾不是简单重复,而是帮助读者建立更宏观的认知。模板会提示你在这里建立联系——把刚才说明的具体现象与更广阔的背景联系起来,或者指出其发展趋势与未来影响。

3.2 数据描述与现象分析模板

当说明文涉及数据或社会现象时,很多考生容易陷入两个极端:要么干巴巴地罗列数字,要么过度主观地发表评论。这个模板的精妙之处在于,它在客观描述与深度分析之间找到了平衡点。

数据描述的关键是让数字说话。模板教会我一套“数据呈现-重点突出-意义阐释”的标准流程。比如描述某城市人口变化,不能只说“人口从500万增加到800万”,而要指出“增幅达60%”,并进一步说明这种增长速度在同类城市中的排名。这样的数据描述才有信息量。

现象分析最需要避免的是就事论事。模板要求每个现象描述后面都必须跟随分析层次:表面特征、深层原因、可能影响。在分析“青少年社交媒体使用时长增加”时,除了说明使用时间数据,还要探讨背后的心理需求、社会变迁,以及这种行为对认知发展的潜在影响。

数据的对比分析往往能揭示更深刻的规律。模板特别强调横向比较与纵向比较的结合。横向比较不同群体、不同地区的差异,纵向追溯历史变化轨迹。这种多维度的对比能让你的说明文立即显得专业而有深度。

3.3 因果分析与解决方案模板

因果分析类说明文最见功力,因为它要求你穿透表象,揭示事物之间的内在联系。这个模板提供的是一套严谨的归因方法论,帮你避免常见的逻辑陷阱。

因果链的构建需要区分直接原因与根本原因。模板会引导你使用“五问法”——对每个表面原因连续追问“为什么”,直到找到最底层的驱动因素。比如分析空气污染,不能停留在“汽车尾气排放”,而要追溯到能源结构、城市规划、消费习惯等更深层次的原因。这种深度分析能力正是高分作文的标志。

原因的多维度分析体现了思维的全面性。模板通常建议从技术、经济、社会、文化、心理等多个角度寻找原因。这种分析框架能确保你不遗漏重要因素,也让文章结构更加清晰。

解决方案的提出最忌空泛。模板要求每个解决方案都必须对应前面分析出的具体原因,形成严密的逻辑闭环。而且好的解决方案应该分层次:个人能做什么、社会该做什么、政府可以推动什么。这种分层思考展现了你的现实感与解决问题的诚意。

说明文的魅力在于它用理性照亮认知的盲区。掌握这些模板后,你会发现再复杂的事物也能被条分缕析地呈现出来。这种能力不仅在考试中有用,在未来的学术研究和职场沟通中同样珍贵。

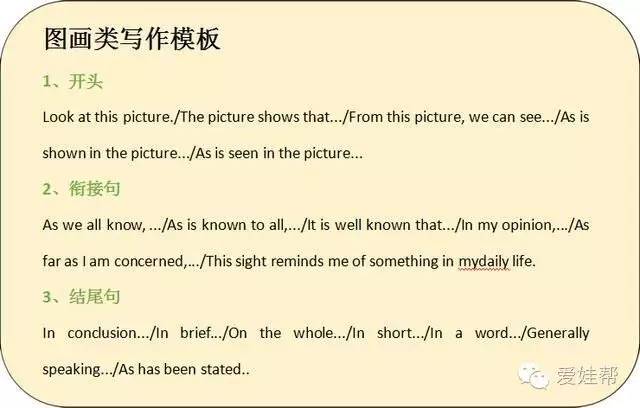

图表作文可能是专四写作中最具视觉冲击力的题型。它不需要你凭空创造观点,而是要求你把图表中隐藏的故事用文字讲述出来。外语学研站的图表作文模板,本质上是一套数据解码系统,帮你把冰冷的数字转化为有温度的语言。

4.1 图表描述标准模板句式

图表描述最容易犯的错误是变成数据报幕。记得我第一次接触图表作文时,把柱状图的每个数据都念了一遍,结果老师评价说“读你的作文不如直接看图表”。这个模板的价值就在于教会你选择性描述,只提取最有故事性的数据点。

开篇描述需要完成图表定位。模板提供了一套固定句式来介绍图表类型、主题和时间范围。比如“该柱状图清晰展示了2015至2020年间中国大学生就业去向的变化趋势”。这种开篇不仅规范,还能帮你快速进入写作状态。我注意到很多高分作文都会在开篇加入一个总体观察,比如“最引人注目的是服务业比例的显著上升”,这样立即就能抓住阅卷老师的注意力。

数据选取需要遵循“代表性原则”。模板教会我识别三类关键数据:极值(最高点、最低点)、转折点(突然上升或下降)、趋势点(持续变化)。你不必描述每个数字,但要确保选中的每个数字都能推动叙事。比如描述某产品销量变化,重点应该放在爆发式增长的第三季度和突然下滑的年末,而不是按月罗列所有数据。

句式多样化能避免描述单调。模板提供了丰富的替换表达:从“sharply increase”到“experience a dramatic surge”,从“remain stable”到“maintain a plateau”。这些表达不是简单的同义词替换,而是带着不同的情感色彩和强调重点。掌握这些句式后,你的图表描述会立即显得专业而生动。

4.2 数据趋势分析与对比模板

单纯描述数据只是完成了任务的一半。图表作文的真正价值在于从数据中读出规律和意义。这个模板的精髓在于它提供了一套思考框架,帮你在数据之间建立有意义的联系。

趋势分析需要把握变化节奏。模板区分了几种典型模式:线性增长、波动变化、平台期、转折点。每种模式都对应不同的分析角度。线性增长可能暗示着某种持续推动力,波动变化往往反映外部因素干扰,平台期可能意味着市场饱和或政策稳定。这种模式识别能力能让你的分析立即提升一个层次。

对比分析最见功力的是维度选择。模板强调横向对比与纵向对比的结合运用。横向对比不同项目在同一时期的差异,纵向追踪同一项目在不同时期的变化。更高级的对比还包括预期与实际的差距、不同群体间的差异。我批改过一篇关于教育投入的图表作文,考生不仅对比了城乡差异,还对比了不同学科领域的投入比例,这种多维对比让文章显得特别有洞察力。

数据关联性分析是高分的关键。模板会引导你寻找数据之间的内在联系:A数据的上升是否伴随着B数据的下降?某个转折点是否对应着特定事件?这种关联思维能让你的作文从简单描述升级为深度分析。比如分析智能手机销量与相机销量之间的关系,不仅能看出替代效应,还能洞察技术融合的大趋势。

4.3 图表作文结论推导模板

结论段是图表作文的画龙点睛之笔。很多考生在这里要么草草收场,要么过度发挥。这个模板的魅力在于它帮你找到了那个微妙的平衡点——既要基于数据,又要超越数据。

结论推导需要区分三个层次:数据总结、规律归纳、意义延伸。模板提供的思维路径是先简要重述核心发现,然后提炼出普遍规律,最后探讨其现实意义。比如分析某城市PM2.5浓度变化图表,结论不能只停留在“浓度下降”,而要指出“环保政策见效”的规律,并进一步讨论这种模式在其他城市的推广价值。

趋势预测要把握分寸。模板教会我使用“基于当前趋势,可以预期……”这样的谨慎表达,而不是武断地预言未来。预测时要区分短期延续和长期转折,并说明预测的前提条件。这种严谨态度正是学术写作所需要的。

现实意义的挖掘最显思维深度。模板提示从多个角度思考图表数据的启示:对个人生活的启示、对政策制定的参考、对学术研究的价值。但所有这些延伸都必须牢牢扎根于图表数据,不能天马行空。我看到过最好的结论是把图表中的小数据与社会发展的大趋势巧妙连接,让阅卷老师感受到考生宏大的视野。

图表作文本质上是用文字作画——你要把那些散落的数字点连成有意义的线条,最终呈现出一幅完整的认知图景。掌握这些模板后,你会发现每个图表都在向你讲述一个独特的故事,而你的任务就是把这个故事讲得既准确又动人。

模板的价值不在于背诵,而在于活用。就像我当年备考时遇到的情况——背熟了各种模板句式,拿到真题却不知从何下手。直到后来明白,模板应该是思维的脚手架,而不是文字的牢笼。外语学研站的实战指导部分,恰恰解决了这个核心痛点。

5.1 历年真题模板应用解析

看真题就像和出题人对话。最近五年的专四写作题目呈现出明显的特点:话题更贴近学生生活,但思考维度要求更高。比如去年那道关于“数字游民”的议论文,表面讨论新兴工作方式,实则考察全球化与技术变革的双重影响。

模板应用的关键是识别题目本质。我帮学生批改作文时发现,很多人看到“在线教育”就套用科技类模板,却忽略了题目具体要求是讨论“教育公平”。这时候需要的是社会现象类模板的思维框架,重点分析不同群体在技术变革中的受益差异。模板的真正作用,是帮你快速定位分析角度,而不是提供现成答案。

灵活组合胜过单一套用。2019年的图表作文要求分析大学生阅读习惯变化,优秀考生往往能融合多个模板:先用图表描述模板处理数据,再用现象分析模板解读原因,最后用议论文模板提出建议。这种跨模板的思维能力,正是高分与普通分的分水岭。

规避模板痕迹需要巧妙转化。记得有位考生在论述“城市绿化”时,把模板中的“经济发展”句式转化为“生态价值”论述,既保留了模板的逻辑严密性,又完全贴合主题。这种转化能力需要刻意练习——试着用同一个模板处理三个不同主题,你会发现模板正在慢慢变成你自己的思维工具。

5.2 模板个性化修改技巧

个性化不是推翻重来,而是精调细改。就像定制西装,基础版型保证不出错,细节调整才显真功夫。我建议学生准备一个“句式改造本”,记录如何把通用表达变成个人特色表达。

开头结尾的个性化最见效。模板提供的开篇往往中规中矩,你可以加入个人观察或设问。比如把“随着社会发展”改成“记得小时候去图书馆查资料,现在只需轻点手机”,立即就有了温度。结尾也不一定要用“综上所述”,可以用一个意味深长的反问或展望,让文章在阅卷老师心中多停留几秒。

论证材料的个性化能显著增色。模板中的例子往往比较经典,替换成你专业领域的案例会让人眼前一亮。学经济的可以用“边际效应”解释学习曲线,学心理的可以用“从众心理”分析社会现象。这种学科视角的融入,让文章瞬间有了辨识度。

语言风格的微调体现文字功底。不必追求华丽词汇,但在关键处加入一个精准的比喻或生动的细节,效果立竿见影。有考生描述数据变化时说“像坐过山车般的波动”,这个简单比喻让枯燥的数据立刻活了起来。个性化修改的要诀是:在保证准确的前提下,偶尔来一点小惊喜。

5.3 考场时间分配与写作流程

考场上的每一分钟都值得精心设计。我见过太多学生因为时间失控而功亏一篑。理想的时间分配应该是:5分钟审题构思,25分钟写作,5分钟检查。这个比例经过大量考生验证,既能保证质量又留有余地。

审题阶段要完成三个动作:圈定关键词、确定文章类型、快速头脑风暴。特别要注意题目中的限制词和方向词。有次模拟考试,很多学生因为忽略“从大学生视角”这个限定,写成了泛泛而谈的社会评论。审题时在关键词下面划线,这个简单动作能避免偏题风险。

写作过程要遵循“先搭建骨架,再填充血肉”的原则。前10分钟必须完成开头和主体段落的核心句,确保逻辑框架稳固。中间10分钟展开论述,最后5分钟完善结尾和过渡。如果遇到卡壳,果断跳过继续写后面的内容。完美的半篇作文远胜过残缺的全篇。

检查环节要有的放矢。最后5分钟应该重点检查:主谓一致、时态统一、冠词使用。这些细节错误最影响印象分。有个实用技巧:写的时候在可疑处做个轻记号,检查时就能快速定位。我还建议学生专门检查模板句式的衔接是否自然,有时候生硬的模板过渡会比语法错误更刺眼。

模板的终极价值,是让你在紧张的考场上拥有从容的底气。当别人还在苦苦构思框架时,你已经开始了精准的表达。这种优势不仅来自对模板的熟悉,更来自把模板内化后的创造性运用。最好的模板使用者,最后都成为了不需要模板的人。