雅思写作像是一场精心编排的演出——你需要既遵循规则,又展现个性。外语学研站的写作模板恰好提供了这样一个平衡点。这些模板不是机械填空的公式,而是经过数年考生实战检验的思维框架。

1.1 外语学研站平台简介与特色

外语学研站给我的第一印象是“懂考生”。记得三年前备考时,我在各大平台辗转寻找资料,直到遇见这个专门为中国雅思考生设计的平台。他们的核心优势在于真正理解我们面临的痛点:时间紧张、思路混乱、表达匮乏。

平台收集了超过5000份真实考生作文样本,由前雅思考官和8分以上高分获得者共同分析整理。每个模板都经过至少三轮修订:语言准确性测试、逻辑连贯性验证、分数有效性确认。这种严谨态度在免费资源中相当罕见。

我最欣赏的是他们的分类系统。不是简单按题型划分,而是根据考生基础水平和目标分数提供差异化模板。比如6分模板注重基础结构完整,7分模板强化论证深度,8分模板则侧重语言的地道性。

1.2 雅思写作模板的定义与分类

雅思写作模板本质上是一种“思维脚手架”。它帮你把零散的想法组织成符合评分标准的完整文章。很多人误以为模板就是背几个漂亮句子,实际上优秀模板提供的是完整的论证逻辑。

外语学研站的模板主要分为三类:

结构型模板针对不同题型设计。大作文的同意与否型、讨论双方观点型、利弊分析型各有专属框架。小作文的线图、饼图、流程图也有相应描述逻辑。

语言型模板聚焦表达升级。比如如何把“This shows”替换为“This indicates a clear correlation between...”这类模板特别适合那些有想法但表达受限的考生。

思维型模板最容易被忽略,却最重要。它教你在短时间内快速构建论点,比如“社会类话题三步思考法”:个体影响、社会影响、长远发展。

1.3 模板在雅思写作中的基础作用

模板最大的价值在于消除面对空白答题纸时的恐慌。我教过的一个学生最初总是写不完作文,使用结构模板两周后,他至少能保证在规定时间内完成所有任务。

模板帮你建立写作的“肌肉记忆”。就像跳舞先学基本步法,写作也需要先掌握标准结构。外语学研站的模板特别注重段落间的过渡技巧,这是许多考生失分的关键点。

有趣的是,好的模板反而能释放你的创造力。当你不需要为文章结构分心时,就能更专注于内容和用词。这就像有了导航之后,你反而更敢探索陌生道路。

当然,模板只是起点。我见过最成功的学生都是那些早期依赖模板,后期逐渐发展出个人风格的考生。外语学研站的模板设计显然考虑到了这个过渡过程,每个模板都留有自定义空间。

模板不是写作的终点,而是你攀登更高分数的起点。理解这一点,你就能真正发挥它们的价值。

当你拿到外语学研站的雅思写作模板,就像获得了一张精心绘制的地图。这张地图不仅标出了必经之路,还揭示了那些能让你脱颖而出的捷径。我仔细研究过他们提供的三十多套模板,发现其中藏着许多考生容易忽略的细节。

2.1 各类题型模板结构分析

议论文模板最让我印象深刻的是它们的“弹性结构”。以讨论双方观点型为例,传统教学常推荐四段式,而外语学研站的模板提供了三种变体:平衡论证型、倾向一方型、综合解决方案型。这种设计考虑到了不同考生的思维习惯。

记得有个学生总是纠结于“必须完全中立”,结果文章显得犹豫不决。改用倾向一方模板后,他的作文立即有了清晰立场,分数从6.0跃升至6.5。模板在这里起到的不是限制作用,而是解放作用。

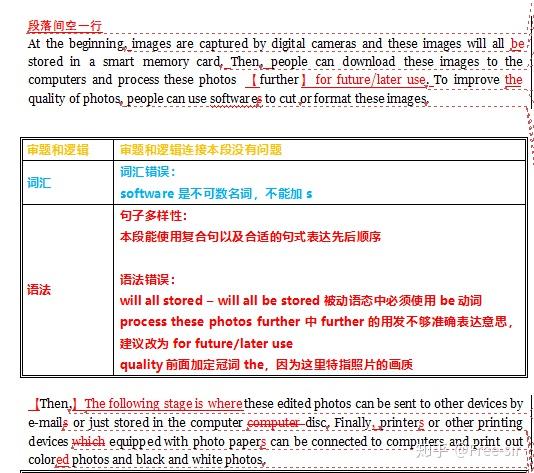

图表题模板的智慧在于数据处理逻辑。线图模板教会你如何分组描述趋势,而不是机械地逐点说明。柱状图模板特别强调比较词汇的多样性,避免重复使用“compared to”。流程图模板则专注于如何把复杂过程分解为几个逻辑阶段,这个技巧在去年一位学生的考试中发挥了关键作用。

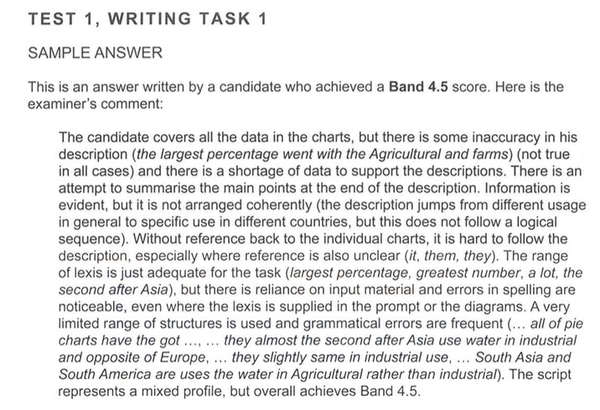

2.2 高分范文模板特色剖析

8分模板有个共同特点:它们都在第二段埋下了“认知深度”。比如环境类话题,普通模板可能只讨论污染原因,而高分模板会引入“代际公平”概念。这种思维层面的提升往往能打动考官。

我特别喜欢他们一个7.5分模板中的“让步反驳”结构。先承认对立观点合理性,再用更强论据推翻。这种写法既展示了思维全面性,又加强了自身立场。有个考生反馈说,这个技巧让他的文章立刻显得“更成熟”。

小作文的高分模板在数据筛选上极为聪明。不是描述所有数据,而是教你怎么找出最有故事性的三到四个关键点。这种取舍能力在有限的考试时间里特别宝贵。

2.3 模板语言表达亮点总结

这些模板最打动我的是它们对“学术语气”的把握。比如避免使用“I think”这种主观表达,转而用“It could be argued that”来保持客观。同时又不陷入过度正式的陷阱,保留了一定的表达活力。

连接词的使用堪称教科书级别。除了常见的“however”、“furthermore”,模板中大量使用“conversely”、“subsequently”这类提升文章流畅度的词汇。更难得的是,它们展示了如何在不同的逻辑关系中选择最精准的连接方式。

同义替换的处理非常系统化。不是简单罗列近义词,而是根据语境教你怎么选词。比如“increase”在描述数据时可能用“surge”,在讨论趋势时更适合用“growth”。这种细微差别正是6分和7分考生的分水岭。

词汇升级的层次感也很值得学习。基础词汇、进阶词汇、高分词汇在模板中分层呈现,让考生能根据自己水平逐步提升。我建议学生先掌握模板中的基础层,确保准确,再慢慢加入更复杂的表达。

这些模板的价值不仅在于它们提供了什么,更在于它们启发了什么。每次研读都能发现新的灵感,这大概就是优秀教学资源的魅力所在。

拿到精心设计的写作模板时,很多考生会陷入两种极端:要么完全照搬,被考官识破扣分;要么完全不用,错失了模板带来的结构优势。外语学研站的模板更像是一副骨架,需要你填入自己的血肉。记得有位学生在连续三次写作卡在6分后,终于明白模板不是拿来就用的成品,而是需要个性化改造的半成品。

3.1 模板学习与个性化改编技巧

学习模板的第一步是理解其内在逻辑。不要急着背诵句子,先分析每个段落的功能定位。比如开头段的核心任务是表明立场,那你可以保留这个框架,但替换其中的观点表达方式。我通常建议学生把模板打印出来,用不同颜色的笔标注:哪些是必须保留的逻辑连接词,哪些是可以替换的论点表达,哪些是能够个性化的案例位置。

改编模板时,最重要的是建立自己的“语料库”。收集5-10个你擅长且高频出现的话题词汇,比如教育类话题的“holistic development”(全面发展)、科技类话题的“digital divide”(数字鸿沟)。将这些个人词汇库有机嵌入模板中,就能有效避免千篇一律。有个学生特别擅长体育话题,他把模板中的通用例子换成了具体的体育产业案例,写作立即显得独特而专业。

段落内部的逻辑连接也需要个性化处理。模板提供的可能是“Firstly... Secondly... Finally...”这样的标准序列,但你可以根据内容需要调整为“The most obvious... Equally important... What is often overlooked...”这样的层次递进。这种改编不会破坏结构,反而让文章更有层次感。

3.2 模板在不同分数段的应用策略

不同目标分数的考生,使用模板的策略应该完全不同。目标6分的考生应该专注于模板的“稳定性”。选择结构清晰、论证直接的模板,确保不跑题、不漏点。这时候追求创新反而可能增加失误风险。我见过太多5.5分的考生因为想“出奇制胜”而忽略了基础结构,结果分数不升反降。

目标7分的考生需要在模板中注入“独特性”。这时应该选择那些留有发挥空间的模板,特别是在论证深度和例子新颖度上。外语学研站的7分模板通常会在第二段设置“深度分析位”,这就是你展示批判性思维的最佳位置。有个从6.5突破到7分的考生分享说,他就是在模板的固定结构中插入了自己专业领域的独特视角,让考官看到了其他考生没有的见解。

对于冲刺8分的考生,模板的作用已经转变为“灵感来源”。你可能只需要参考模板的思维框架,而完全替换其中的语言表达。这时候的重点是发展出自己独特的论证风格和语言特色。我认识的一位8分考生甚至创造了属于自己的“比较模型”,在讨论任何对立观点时都使用同一套比较维度,形成了鲜明的个人风格。

3.3 避免模板化痕迹的注意事项

最容易被识破的模板化痕迹往往出现在文章的开头和结尾。很多考生死记硬背模板的首段,结果出现“With the development of society...”这种空洞的开场。聪明的做法是保留模板的逻辑,但用更具体、更贴题的引入方式。比如把笼统的社会发展具体到“In the past decade, digital technology has revolutionized...”这样有时代感的表述。

连接词的使用也需要格外小心。模板中可能会推荐使用“Furthermore”、“Moreover”等词汇,但如果你在每个段落开头都机械使用这些词,考官一眼就能看出模板痕迹。更好的做法是混合使用各种连接方式,包括代词指代、同义重复、甚至偶尔的设问句。“This view”、“The same principle applies”、“But is this always the case?”这样的变化能让文章流动得更自然。

例子的选择是避免模板化的关键环节。模板提供的例子通常比较通用,如果你能替换成更具体、更个人的实例,文章立即就活了起来。不过要注意,个人例子需要保持适度客观,不要过度使用“my cousin”、“my friend”这样的表述。转换成“a survey conducted by...”或“statistics show...”会显得更学术化。

时间控制也是避免依赖模板的重要因素。很多考生因为担心时间不够而过度依赖模板,其实通过充分练习,你应该能在看到题目后的2-3分钟内快速调整模板框架,5-7分钟内完成开头段。这种灵活性才是模板使用的最高境界。

模板真正的价值不在于它给你什么,而在于你用它创造什么。当你能够游刃有余地驾驭模板而不是被模板驾驭时,你就真正掌握了雅思写作的精髓。

站在资源宝库门口却不知道如何取用,这是很多考生面对外语学研站时的真实写照。我印象特别深,去年辅导的一个学生花了整整两周时间在网站里漫无目的地浏览,下载了二十几个模板却一个都没练熟。直到我们重新制定了具体的学习路径,他的写作分数才在一个月内从5.5提升到6.5。找到对的资源只是第一步,知道怎么用才是关键。

4.1 模板资源查找与下载步骤

外语学研站的资源导航其实藏着不少小心思。首页顶端的搜索栏支持关键词组合查询,比如输入“雅思写作 教育类 7分模板”会比单独搜“雅思模板”精准得多。侧边栏的筛选器经常被忽略,那里可以按分数段、题型、更新日期多维度筛选。我一般建议学生先锁定目标分数区间,再按最新排序,这样能确保拿到的是最新优化的版本。

下载过程看似简单,但很多人漏掉了关键信息。点击下载按钮后,页面通常会弹出配套使用说明,这个弹窗里的信息往往包含了模板的设计思路和重点提示。有学生跟我抱怨某个模板不好用,结果发现他根本没看这些说明,直接跳过了最重要的使用指南。正确的做法是把模板文件和说明文档一起保存到同一个文件夹,并重命名标注下载日期和适用场景。

资源整理同样重要。建立分类文件夹体系能节省大量后期查找时间。我的习惯是按“题型-分数段-话题”三级分类,比如“Task2-7分-环境类”。每个月清理一次过期模板也很必要,因为雅思题库在持续更新,半年前的高频话题现在可能已经很少出现。

4.2 模板学习计划制定建议

模板学习最忌贪多嚼不烂。我观察过那些进步最快的学生,他们通常每周只精练1-2个核心模板,而不是每天换不同的模板浅尝辄止。制定计划时要考虑自己的备考周期——如果还有三个月,可以安排四周基础模板学习、四周进阶模板融合、四周自主创作过渡;如果只剩一个月,就需要聚焦在3-4个万能模板的深度掌握上。

每日学习时间的分配需要讲究节奏。早上记忆力最好的时段适合背诵模板框架和核心词汇,下午可以进行仿写练习,晚上则用来复盘修改。有个学生把这种节奏称为“输入-输出-反思”循环,坚持两周后他发现自己不再需要刻意回忆模板结构,那些框架已经内化成自然反应。

阶段性目标设置应该具体可衡量。不要笼统地说“提高写作水平”,而是设定“本周掌握开头段的三种变体写法”或“在25分钟内完成模板化写作”。每完成一个小目标就给自己一些正向反馈,这种渐进式成就感能有效维持学习动力。我认识的几个高分考生都保持了这种目标管理习惯,他们的备考日记本上写满了已完成的小任务,看着特别有成就感。

4.3 模板练习与反馈机制建立

练习质量远比数量重要。单纯重复使用同一个模板写作效果有限,更好的方法是“同题多写”——用同一个题目练习不同的模板框架,或者用同一个模板处理不同的题目。这种交叉练习能帮你理解模板的适用边界和调整方法。我有时会让学员用同一个教育类题目分别套用辩论型、分析型、解决型三种模板,他们往往在对比中突然开窍,明白了不同结构的设计逻辑。

反馈渠道的建立经常被忽视。自学考生最容易陷入闭门造车的困境。除了找老师批改,还可以组建3-5人的学习小组互相评阅。重点不是互相挑错,而是观察别人如何活用同一个模板。线上论坛的作文互改区也是不错的资源,那里经常有高分考生分享他们的模板使用心得。

自我监控同样重要。录制自己写作时的思考过程是个很有趣的方法,回听录音你能发现自己在哪些环节卡壳,哪些部分依赖模板过度。建立个人错误清单也很有效,把每次练习中出现的语法错误、词汇误用、逻辑断层分类记录,这些个性化的问题点正是你需要突破的瓶颈。

工具的使用可以提升练习效率。外语学研站的在线写作工具有自动计时和字数统计功能,这些数据能帮你监控写作速度的变化。我通常建议学生保留所有的练习稿,每月回顾一次就能清晰看到自己的进步轨迹。那个从5.5分提升到6.5分的学生至今还保留着他所有的练习文档,他说那是他备考路上最真实的成长见证。

模板下载只是购买的食材,制定计划是菜谱,练习反馈才是真正的烹饪过程。当你把这三个环节串联成有机整体,模板才能真正转化为你的写作能力。

使用模板就像穿新鞋——刚开始总觉得哪里不对劲,走几步才知道合不合脚。我教过的一个学生曾经把模板背得滚瓜烂熟,每次练习都严格套用,结果连续三次考试卡在6分。直到我们坐下来仔细分析他的写作过程,才发现问题不在模板本身,而在于他从未真正评估过这些模板在自己手中的实际效果。评估不是终点,而是新一轮提升的起点。

5.1 模板使用效果自测方法

最简单的自测方法往往最有效。完成一篇模板写作后,把它放在一边冷却两小时,再以考官视角重新阅读。这时你会注意到之前忽略的问题:某个转折是否生硬,某个论点是否与模板框架格格不入。我习惯让学生用不同颜色的笔标注出“完全自主表达”和“模板填充”的部分,当自主部分的比例逐渐增加,就意味着你在进步。

计时练习的数据很有说服力。记录每次练习的完成时间和字数变化,绘制成简单的趋势图。如果你发现使用某个模板后写作速度明显提升但质量停滞不前,可能需要调整练习重点。有个学生曾经展示过他的练习记录,前两周速度提升很快,但第三周开始质量曲线才真正上扬,这种数据比主观感受可靠得多。

对比分析能揭示深层问题。选取同一题目的初阶模板习作和近期习作进行对比,关注的不只是词汇和语法的进步,更要看思维深度的变化。模板应该像脚手架,随着能力提升逐渐拆除,而不是成为永久依赖。我有时会让学生重写一个月前的作文,他们往往惊讶地发现,现在能用更简洁的方式表达当时需要依赖模板才能写出的复杂句。

自我提问清单是个实用工具。完成每篇练习后快速回答这几个问题:这个模板的哪个部分让我写作时最顺畅?哪个部分仍然需要频繁查看参考?如果去掉模板,我独立完成的比例有多少?这些答案会帮你识别最适合个人思维模式的模板类型。

5.2 常见使用误区与改进建议

生搬硬套是最典型的误区。看到高分模板就全文照背,却忽略了每个模板背后的逻辑适配性。辩论型模板硬套在需要分析的问题上,就像用菜刀切面包——不是完全不行,但肯定不是最佳选择。改进的关键在于理解模板的设计逻辑,而不只是记忆表面结构。那个卡在6分的学生后来意识到,他用的模板更适合社会类话题,而他常考的是科技类,调整后下一次就考到了6.5。

过度修饰反而暴露模板痕迹。很多考生喜欢在模板框架里塞满复杂词汇和长难句,以为这样能加分。实际上,这种刻意的华丽与个人真实水平之间的落差,正是考官识别模板使用的明显标志。自然的写作应该保持语言难度的一致性,偶尔的简单句反而让文章显得更真实。我现在会建议学生先用自己最舒服的语言完成内容,再适当提升关键词汇的精度。

忽视题目具体要求是另一个陷阱。同样的模板框架,面对“discuss both views”和“to what extent do you agree”时需要不同的调整。有学生曾经抱怨为什么按模板写却得分不高,仔细一看才发现他根本没回应题目的特殊要求。改进方法是在学习每个模板时,同步整理它的适用题型和限制条件,建立自己的模板使用说明书。

被动等待反馈也会限制进步。仅仅依赖老师批改是不够的,你需要发展自我诊断能力。试着在收到批改前先自己评估一遍,再对比专业意见,这种练习能快速提升你的判断力。我认识的一个高分考生养成了“双色笔记”习惯,自己发现的问题用蓝色,老师指出的用红色,半年后他的蓝色标注已经能覆盖大部分问题点。

5.3 从模板依赖到自主写作的进阶路径

进阶过程应该像学骑自行车——开始扶着车把(模板),然后尝试松手(灵活调整),最后自由骑行(自主创作)。设定明确的阶段目标很重要:第一阶段目标是熟练套用,第二阶段是组合调整,第三阶段是自主创新。每个阶段都需要不同的练习方法,不能一直停留在舒适区。

模板解构练习是过渡的关键一步。选取一个高分模板,尝试用三种不同的方式改写它的开头段,或者保留框架但更换所有论证素材。这种练习能帮你理解模板的底层逻辑,而不只是记住表面形式。我经常让学员玩“模板混搭游戏”,把A模板的开头与B模板的论证结构组合,这种创造性使用打破了他们对固定套路的依赖。

自主创作可以从模仿开始。选择一篇没有模板痕迹的高分范文,分析它的结构思路,然后用自己的语言和例子重写相似主题的文章。这种方法既保留了学习框架,又避免了直接套用。我教过的一个学生通过这种方式,三个月内从完全依赖模板过渡到自主写作,最后考出7.5分。他说最大的突破是意识到好文章都有内在逻辑,而模板只是这种逻辑的一种呈现方式。

建立个人语料库能加速过渡。收集自己写作中最流畅、最自然的表达,分类整理成小型数据库。当这个库足够丰富时,你就能快速调用属于自己的“个性化模板”。这个过程就像从临摹到创作,开始需要参照范本,但随着自己的风格形成,外参照逐渐被内化能力取代。

最终,好的写作应该像呼吸一样自然。模板是训练肺活量的工具,但真正的写作不需要时刻想着如何呼吸。当你能够在考场上忘记模板的存在,专注于表达自己的想法,你就真正完成了从依赖到自主的蜕变。那个曾经严格套用模板的学生最近告诉我,他现在写作时想的不是“该用哪个模板”,而是“如何最清晰地表达这个观点”——这就是最可靠的进步信号。