遇见外语学研站:偶然发现的宝藏资源

那是个赶论文到凌晨三点的夜晚,我在搜索引擎里胡乱输入“托福写作速成”。外语学研站就这样出现在第三个搜索结果里,界面朴素得让人差点直接关掉。现在回想起来,那个困倦的深夜竟成了我托福备考的转折点。

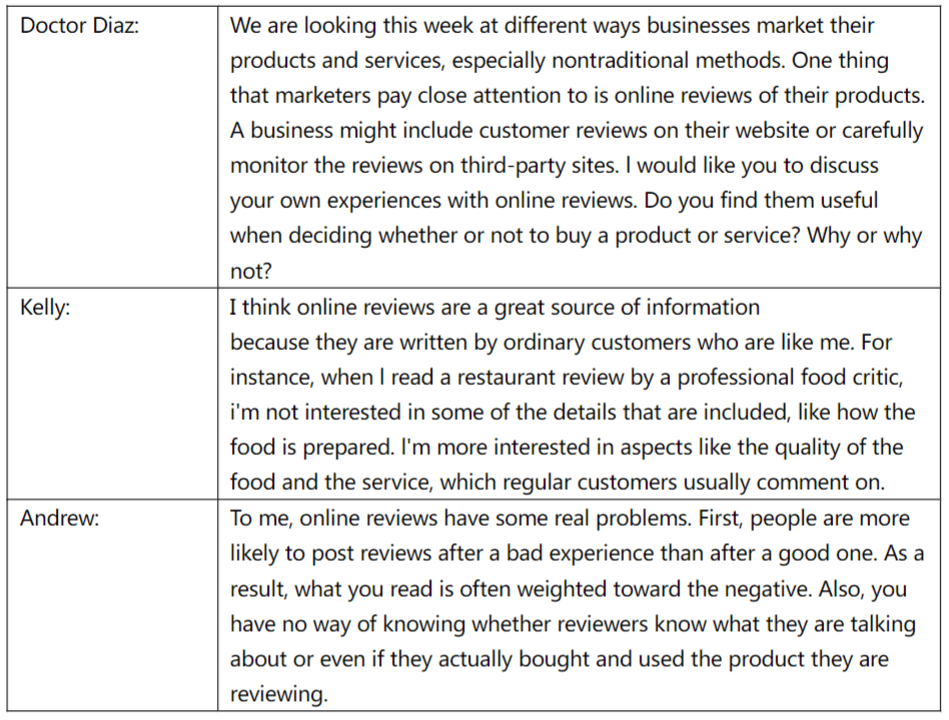

网站没有浮夸的广告语,也没有承诺“七天搞定托福写作”的夸张标语。就是简简单单把历年真题和范文整理得清清楚楚。我记得当时最打动我的是,每篇范文旁边都标注着“建议阅读时间”和“重点学习段落”。这种贴心的细节让我决定继续探索下去。

模板初体验:从无从下笔到有章可循

第一次打开他们的托福写作模板时,我正对着独立写作题目发呆。题目要求讨论“学生是否应该兼职”,我的大脑一片空白。不是没有想法,而是不知道如何组织成一篇符合托福要求的文章。

模板就像突然递过来的脚手架。开头段要包含背景引入、观点陈述和提纲预告——原来托福写作需要这样明确的结构。中间段要按照“主题句-解释-例证-小结”的顺序展开。结尾段要重申观点并升华主题。这些看似简单的规则,对当时的我来说简直是救命稻草。

最让我惊喜的是,模板里还提供了不同话题的常用表达。比如讨论教育话题时可以用“cultivate critical thinking skills”,环境话题可以用“mitigate environmental degradation”。这些地道的表达让我瞬间感觉自己的作文档次提升了不少。

模板结构解析:理解托福写作的基本框架

外语学研站的模板最聪明的地方在于,它把复杂的写作任务分解成了可操作的步骤。以独立写作为例,他们的“五段式”结构让我恍然大悟:

开头段不只是简单重复题目,而是要通过设问或现象引入话题。我记得特别清楚,模板里有个例子是这样开头的:“In an era characterized by rapid technological advancement, the question of whether...”——这种开头既自然又能展示语言能力。

中间三个段落各自承担不同的论证功能。第一个主体段通常从个人角度展开,第二个从社会层面分析,第三个可以讨论对立观点。这种多维度思考的方式,让我不再担心写不够字数。

结尾段也不是简单重复开头,而是要提出建议或展望未来。模板里强调要用不同的词汇重述观点,避免机械重复。这个细节让我在后来的练习中受益匪浅。

现在看这些可能觉得理所当然,但对当时的我来说,每个发现都像解开了一个谜题。模板不是束缚思维的枷锁,而是帮你站稳脚跟的基石。从完全不知道如何下笔,到至少能写出一篇结构完整的文章,这个进步在最初的两周里特别明显。

模板内化过程:我的个性化改造之路

使用外语学研站的模板一个月后,我发现自己陷入了一个新困境。每篇文章读起来都像是流水线产品,连用的例子都大同小异。转折点出现在练习一篇关于“城市绿化重要性”的作文时,我突然意识到模板里的“environmental protection”案例根本不适合我要表达的观点。

我开始尝试给模板做减法。保留核心骨架,但替换那些千篇一律的表达。比如把模板里的“this is a controversial issue”改成更具体的“urban planners have long debated this dilemma”。把万能的“for example”换成更地道的“a case in point”。

有意思的是,我养成了收集个性化表达的习惯。手机备忘录里存满了阅读时遇到的好句子,看电影时记下的精彩对白,甚至广告牌上看到的巧妙表达。这些素材逐渐取代了模板里的标准短语。有次写科技类话题,我用了某部科幻片里的“technology is neither good nor bad, nor is it neutral”作为开头,效果意外地好。

实战演练:模板在不同题型中的应用

托福写作最考验人的是题型的多样性。同意不同意型、二选一偏好型、现象分析型——每种都需要微调模板的应对策略。

同意不同意题型最考验论证深度。我记得有道题问“是否应该禁止动物实验”,模板教会我先承认对立观点的合理性。“While animal testing has contributed to medical breakthroughs”这样的让步句,让文章显得更客观全面。接着再用“however”转折,引出自己的核心论点。

二选一题型则需要更强的比较意识。有次题目要求比较“线上课程和传统课堂”,我按照模板建议设计了对比段落。不是简单罗列各自优点,而是突出比较维度:灵活性、互动性、学习效果。这种结构让论证更有层次。

现象分析题最需要的是具体例证。模板里泛泛的“for instance”根本不够用。我学会了准备几个万能但具体的案例:某个科技产品的迭代过程,某座城市的交通改革,某个教育实验的成果。这些案例稍作修改就能适配不同题目。

突破瓶颈:如何避免模板化痕迹过重

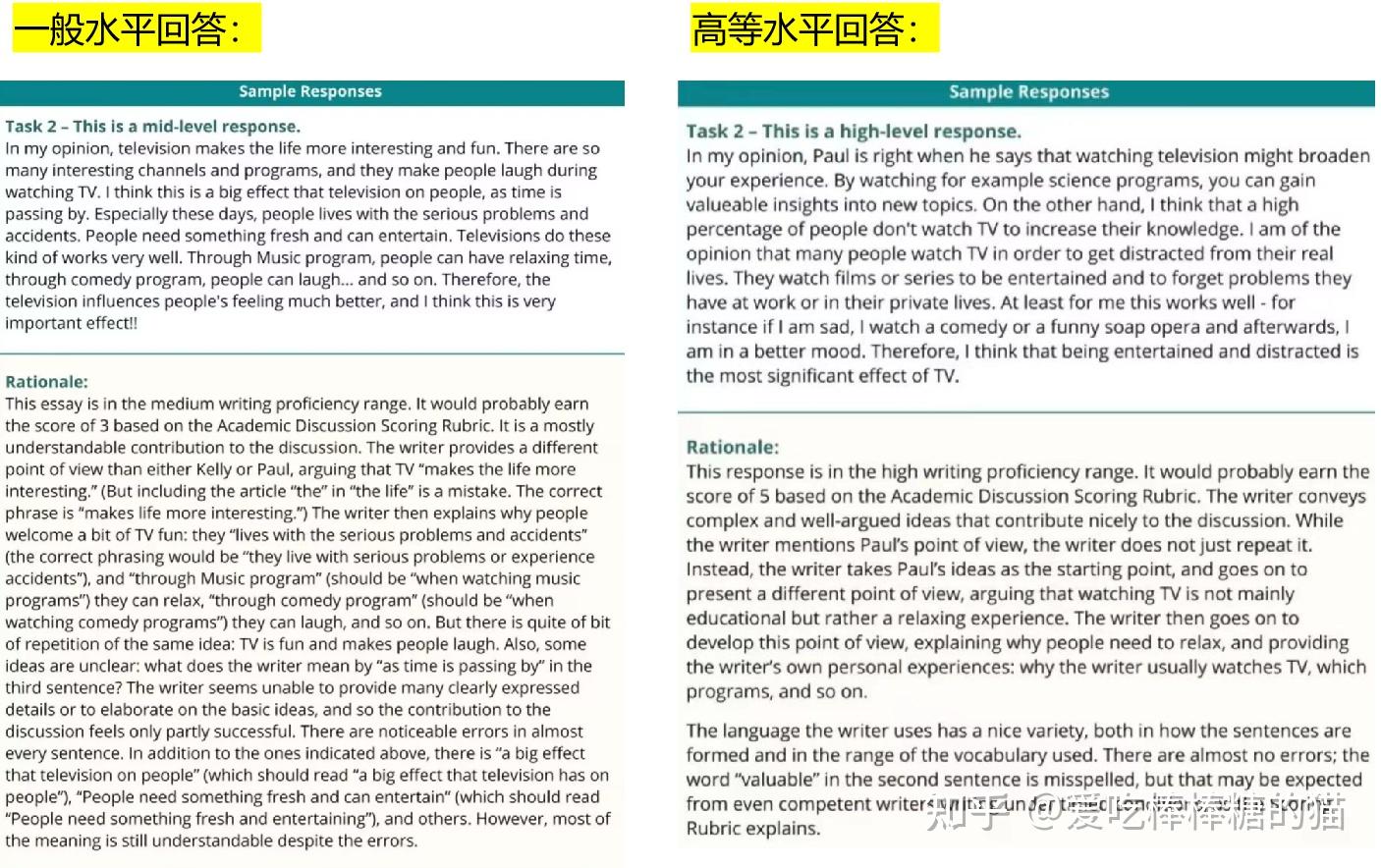

写作老师的一句反馈点醒了我:“文章很好,但能感觉到模板的存在。”这让我开始思考如何让模板隐形。

词汇替换是最直接的突破点。模板里的“important”可以换成“crucial”、“vital”、“paramount”;“more and more”可以换成“increasingly”、“a growing number of”。我创建了自己的同义词库,每次写作前都会翻阅。

句式多样性是另一个突破口。模板倾向于使用标准的主谓宾结构,我开始尝试插入倒装句、强调句、插入语。把“Many people believe that”改成“What many people fail to realize is that”,瞬间提升了语言质感。

最有效的可能是观点个性化。模板提供的通常是中庸观点,我开始在练习中尝试更有立场的论点。有次讨论“大学专业选择”,我没有按照模板建议的平衡观点,而是坚定地支持“追随兴趣更重要”。这种真实的声音反而让文章更有说服力。

现在回头看,模板就像学自行车时的辅助轮。刚开始需要它保持平衡,熟练后就要学会独立骑行。那些看似束缚的框架,最终成了我自由表达的基石。