窗外飘着细雨,我想起三年前在图书馆熬夜写第一篇英语论文的情景。面对满屏标红的语法错误和导师“逻辑混乱”的批注,才意识到学术英语写作完全是另一个世界。今天我们就来聊聊这个让无数留学生又爱又恨的话题——留学英语论文写作。

外语学研站的定义与作用

外语学研站听起来像个神秘机构,其实它更像你的私人学术管家。想象一个能随时提供专业词典、文献数据库、写作模板和语法检查的一站式平台。它把零散的学术资源整合成有机体系,让你不再需要打开十几个浏览器标签页来回切换。

这类平台最妙的地方在于个性化服务。系统会根据你的专业领域推荐相关文献,自动检测论文中的中式英语表达。我认识的一位教育学博士生就靠这类平台找到了关键参考文献,省去了大量手动检索的时间。

留学英语论文写作的重要性

留学圈有句玩笑话:论文写得好,导师对你笑。这背后反映的是英语论文在学术评估中的核心地位。它不仅是课程学分的保证,更是展示你研究能力的窗口。

好的论文能帮你赢得导师青睐,获得参与科研项目的机会。反观那些敷衍了事的论文,往往连基本的及格线都难以达到。更重要的是,这个过程培养的批判性思维和严谨表达,会成为你未来职业发展的隐形财富。

论文写作的基本要求与标准

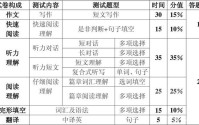

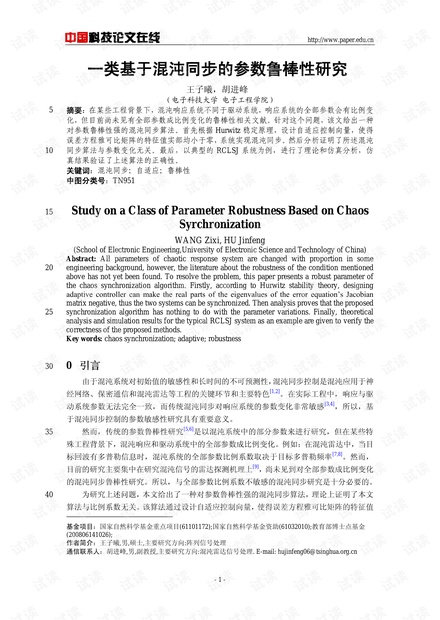

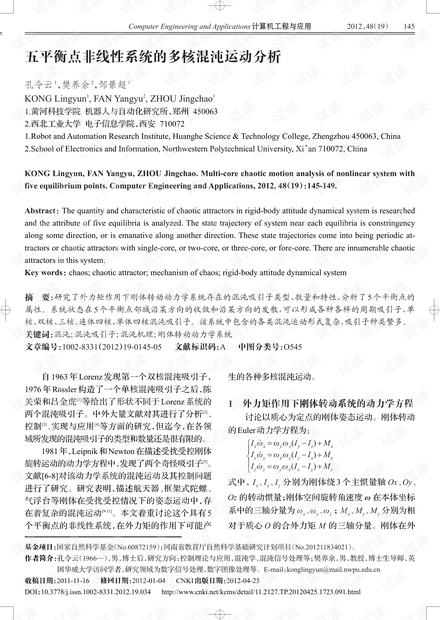

学术英语写作有自己的游戏规则。首先是结构要求,典型的论文需要包含摘要、引言、文献综述、方法论、结果分析、结论和参考文献。每个部分都有其独特功能,就像建筑的不同承重结构。

语言风格上要求客观严谨,避免口语化表达。时态使用也有讲究——文献综述多用现在完成时,方法论部分则偏向过去时。这些细节往往是中国学生的痛点。

引用规范更是雷区重重。APA、MLA、Chicago等不同格式让人眼花缭乱。记得我第一次被指出引用格式错误时,才明白为什么学长学姐总说“细节决定成败”。

写作过程中保持连贯性和逻辑性特别关键。段落之间要有自然过渡,论点需要证据支撑。有时候一个看似微小的逻辑漏洞,就可能导致整个论证崩塌。

学术写作这条路没有捷径,但掌握正确方法确实能让过程轻松许多。下次我们将深入探讨论文写作的具体技巧,帮你避开那些我曾经踩过的坑。

深夜的图书馆里,邻座那个女生已经第三次撕掉草稿纸了。看着她抓狂的样子,就像看到两年前被论文折磨的自己。其实写英语论文就像搭乐高,掌握几个关键技巧,那些散乱的素材就能变成精美的学术作品。

选题与研究方向确定

选题这件事,有点像在陌生的城市找餐厅——不能只看评分高低,还要考虑自己的口味和预算。我有个朋友选了“莎士比亚戏剧中的女性意识”这种热门题目,结果发现相关文献多到读不完,最后不得不中途换题。

好的选题应该像量身定制的西装,既要符合你的学术水平,又要留出创新空间。不妨试试这个办法:先列出三个你感兴趣的方向,然后去数据库搜最近五年的相关论文。如果某个方向既有人研究但还有争议点,那就是你的机会窗口。

记得避开那些过于宽泛的题目。“人工智能的影响”这种命题会让你陷入资料海洋,而“机器学习在糖尿病早期诊断中的具体应用”这样的聚焦点,反而更容易写出深度。

文献检索与资料整理

第一次接触学术数据库时,我被那些高级检索选项搞得头晕。后来发现秘诀其实简单:用好关键词组合。比如研究“社交媒体对青少年心理健康的影响”,可以拆解成“social media”、“adolescent”、“mental health”三组词交替组合搜索。

管理文献是个技术活。以前我把PDF随便扔在文件夹里,需要引用时总要花半天寻找。现在用Zotero这类工具,就像有个私人图书管理员,不仅能自动抓取文献信息,还能在写作时一键插入引用。

有个小技巧很实用:每读一篇文献就用三句话总结核心观点、研究方法和你的批判性思考。这个习惯让我的文献综述写作效率提升了一倍。

论文结构与逻辑框架搭建

论文结构不是束缚创意的牢笼,而是引导读者理解你思想的路线图。我导师有个精妙的比喻:论文就像带游客参观博物馆,引言是入口处的导览图,各个章节是精心布置的展厅,结论则是出口处的纪念品商店。

搭建框架时,试试“倒金字塔法”:从最具体的案例或数据出发,逐步扩展到理论分析。比如研究在线教育效果,可以先展示某个教学平台的学生成绩数据,再讨论教学模式,最后延伸到教育公平的宏观议题。

段落之间的过渡句是很多人忽略的细节。简单的“Furthermore”、“However”已经不够用了,试试“Building on this finding”或者“This leads us to consider”这样更自然的衔接方式。

学术语言表达与风格规范

学术英语最迷人的地方在于它的精确性。记得我把“theory”和“hypothesis”混用时,导师耐心解释:理论是经过验证的解释体系,假设是待检验的初步猜想。这种用词精准度,是学术写作的基本修养。

被动语态的使用要分场合。方法论部分确实常用“The experiment was conducted”,但讨论部分过度使用被动语态会让文章失去活力。我的经验是:描述客观过程用被动,表达观点立场用主动。

时态选择有个简单规律:已有研究用现在时(Smith argues),你的实验过程用过去时(we conducted),结论启示用现在时(this suggests)。这个规则帮我避免了无数时态错误。

修改阶段不妨试试“朗读测试”——把论文读出声来,那些拗口的句子会立即现形。这个方法帮我找出了好多看似通顺实则别扭的表达。

写作技巧就像游泳,听再多理论不下水也是徒劳。下次当你面对空白文档时,记住最优秀的论文也经历过无数次修改。那些被删除的段落,其实都是通往精品的必经之路。

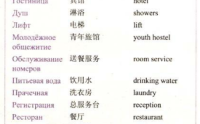

去年帮学妹修改论文时,她问我某个专业术语的准确译法。我们花了整个下午翻遍纸质词典无果,最后在外语学研站的专业术语库里三分钟就找到了标准表述。那一刻我突然意识到,学术写作已经进入了资源整合的新时代。

学术资源获取与利用

外语学研站最迷人的地方,是它把全球学术资源装进了你的浏览器。记得第一次使用JSTOR通过学校账号登录,那种打开知识宝库的震撼至今难忘。但资源多了反而需要更聪明的获取策略。

专业数据库就像不同的渔场,各自有专属的鱼种。PubMed适合医学生物学,IEEE专注工程技术,Project MUSE侧重人文社科。我的习惯是同时打开三四个相关领域的数据库,用相同关键词横向检索,经常能在小众数据库里发现被主流忽略的珍贵文献。

有个容易被忽视的功能是引文追踪。当找到一篇关键论文时,我会顺藤摸瓜查看它引用了哪些前人研究,又被哪些后续研究引用。这个前后延伸的检索方法,让我好几次找到了论文的理论基石。

Alert服务是学术研究的雷达系统。在主要数据库设置关键词订阅,新论文上线就会自动推送到邮箱。这个功能让我的文献更新速度总是比同学快半拍。

写作工具与软件推荐

写作工具选对了,论文就完成了一半。这话可能有点夸张,但合适的工具确实能让写作过程从折磨变成享受。

文献管理软件里,Zotero对文科生更友好,EndNote在理科领域更普及。我两个都试用过,最后选择Zotero是因为它的浏览器插件太方便——遇到在线资源点击一下就能收入库中。有个使用窍门:导入文献后立即检查元数据,偶尔自动抓取的信息会有错漏。

语法检查工具已经从基础纠错进化到写作教练。Grammarly能捕捉到“which”和“that”的细微差别,而Hemingway Editor会把超过30个单词的句子标黄提醒。不过这些工具的建议需要批判性接受,它们有时会误伤学术写作必要的复杂句式。

翻译工具的使用需要把握分寸。DeepL的学术翻译准确得惊人,但我只用它理解外文文献,从不直接采用其译文作为写作内容。机器翻译的文本总缺少那种微妙的学术韵味。

在线学习与交流平台

学术写作从来不是孤独的旅程。外语学研站搭建的交流平台,让全球的学者都成了你的潜在合作者。

ResearchGate被戏称为“学术界的朋友圈”,但它的价值远不止社交。我在上面提出的一个研究方法问题,两天内收到了三位国外学者的详细回复。其中一位还分享了他们实验室未公开的数据采集模板。

MOOCs平台是系统提升写作能力的好去处。Coursera上有门《学术英语写作》课程,讲师是斯坦福的写作中心主任。课程视频里展示的论文修改案例,让我恍然大悟自己之前的引言写作有多糟糕。

专业论坛里潜伏着许多期刊审稿人。我在Academia.edu上关注了领域内的几位大牛,他们偶尔会分享审稿心得。有次看到某位编辑直言“最讨厌引言里堆砌文献”,我立即修改了正在撰写的论文结构。

专业指导与咨询服务

最珍贵的资源往往是人的智慧。外语学研站提供的专家咨询服务,相当于为你配备了全天候的学术顾问。

很多学校的写作中心提供在线辅导,这服务我以前从没想过使用。直到有次抱着试试看的心态预约了次视频指导,导师一针见血地指出我的论证链条存在断层。那次半小时的交流比我自己琢磨一周还有效。

学科馆员是个宝藏职位。他们不仅熟悉资源检索技巧,还了解各学科的研究前沿。有次我为了找某个历史事件的原始档案焦头烂额,学科馆员直接推荐了三个专门收藏该时期资料的机构网站。

论文润色服务要谨慎选择。确实存在一些代写机构伪装成润色服务,但正规的学术编辑只会调整语言不涉及内容修改。我合作过的一位编辑甚至会在修改处添加批注解释修改原因,这些解释本身就成了我的写作教材。

说到底,这些工具和平台就像厨房里的厨具——再高级的烤箱也烤不出蛋糕,关键还是掌勺人的手艺。但合适的工具确实能让烹饪过程更顺畅,让你把精力集中在食材的搭配和火候的掌控上。下次写作遇到瓶颈时,不妨暂时放下文档,去探索一下这些数字时代的学术助手。

上周翻出自己三年前写的第一篇英语论文,看到满页的红色批注忍不住笑出声。那些现在看来显而易见的错误,当时却困扰了我整整一个学期。每个留学生的写作之路,都是从这些磕磕绊绊开始的。

语言表达与语法错误

非母语写作最让人头疼的,是那些看似正确实则别扭的表达。我的英国导师曾经在论文旁注里写过:“这句话每个单词都认识,连在一起却看不懂了。”

冠词使用是个隐形陷阱。记得有次我把“the government”写成“a government”,导师立即圈出来问:“难道你们国家有好几个政府吗?”英语里定冠词和不定冠词的区分,往往体现了作者对概念特指与泛指的把握。

介词搭配需要专门记忆。说说容易用起来难,“discuss about”这种错误我犯过不止一次。后来养成了个习惯,读到地道的介词搭配就记在专门的笔记本上,现在这本子已经快写满了。

时态一致性经常在长篇写作中失控。特别是描述研究过程时,容易在过去时和现在时之间来回跳跃。有篇论文我自信满满交上去,结果导师用红笔把全文时态重新统一了一遍。

词汇选择不是越难越好。曾经为了显示词汇量,我把“use”全部替换成“utilize”,把“show”升级为“demonstrate”。导师的评语很犀利:“你在用学术黑话掩盖内容的单薄。”

学术规范与引用问题

引用格式像学术界的交通规则,不遵守就会引发事故。我第一次接触APA格式时,觉得那些细节要求简直多此一举。直到有篇论文因格式问题被退回修改,才明白规范的严肃性。

直接引用和转述的界限容易模糊。有次我把文献中的观点用自己的话重写,却忘了标注来源。导师的邮件很严肃:“这已经接近学术不端的边缘。”那次教训让我养成了“有疑必引”的习惯。

参考文献列表经常漏洞百出。页码缺失、作者名拼写错误、出版年份对不上——这些小错误积累起来会严重影响论文可信度。现在我会在写作同时维护参考文献,而不是最后才统一整理。

自我抄袭是个容易被忽视的雷区。我把本科论文的部分内容用到硕士论文里,以为没问题。导师提醒:“即使是自己的成果,重复使用也需要注明。”学术诚信的边界,有时候比我们想的更严格。

逻辑结构与论证不足

论文逻辑就像建筑物的承重墙,外表看不出来却支撑着整个结构。我的第一篇论文被评价为“观点漂浮在证据的海洋上”,意思是论点与论据之间缺少牢固的连接。

论点不够突出是常见问题。有次我写了三千字的文献综述,导师反问:“所以你的原创性贡献到底是什么?”文献回顾应该为你的论点服务,而不是替代论点本身。

段落内部逻辑断裂时有发生。某个段落开头在说A,中间跳到B,结尾又扯到C。现在我写完每个段落都会做“主题句测试”:只看每段第一句话,如果能串联成连贯大纲,说明结构基本合格。

证据与论点脱节让人惋惜。看到有些同学罗列了大量数据,却没有解释这些数据如何支持他们的观点。好比在法庭上堆砌证据却不说明这些证据与案件的关系,再充分的材料也成了摆设。

反证考虑不足会削弱说服力。我的某篇论文只提供了支持自己假设的证据,导师一针见血:“你的对立面论证在哪里?”优秀的论文会主动回应可能的质疑,而不是假装它们不存在。

文化差异与思维模式冲突

东西方思维模式的差异,会在论文写作中放大呈现。我的中国同学常说:“我的观点很明显,为什么导师总是追问‘so what’?”

线性思维与螺旋式表达的冲突很明显。中文写作习惯层层铺垫,最后点明主旨;英语学术写作却要求开宗明义。我曾经把论点藏在论文三分之二处,导师的批注是:“我等了这么久才看到你的观点。”

批判性思维的体现方式不同。我最初以为批判就是挑错,于是拼命批评前人研究的不足。导师耐心解释:“学术批判是建设性的,重点在于如何在前人基础上推进,而不是全盘否定。”

个人声音与客观陈述的平衡需要拿捏。中文写作有时鼓励作者个性表达,英语学术论文却更看重客观中立。我曾经在论文里用了太多“我认为”,导师建议改为“证据显示”会更权威。

读者意识的差异影响表达效果。我们常常不自觉地假设读者拥有与我们相同的背景知识。有次我引用“改革开放”却没有提供任何背景说明,导师困惑地问我:“这是什么特定历史事件吗?”

这些问题就像成长路上的脚印,记录着我们从不成熟到熟练的过程。我的导师有句话很安慰人:“写作问题不可怕,可怕的是发现不了问题。”每次修改,每次批注,都是在帮我们打磨学术表达的能力。

去年指导一位学弟修改论文时,他苦恼地说:“我知道自己写得不好,但不知道该怎么系统提升。”这句话让我想起自己刚留学时的迷茫。提升写作能力不是修修补补,而是需要一套完整的成长方案。

系统学习方法与训练计划

写作能力像肌肉,需要持续科学的训练。我见过太多同学在截止日期前疯狂恶补,效果却不如每天坚持练习的人。

建立个人写作资料库很有必要。我会把阅读中遇到的地道表达、精彩句型分类保存。经济学论文中的论证框架,社会学研究中的过渡技巧,都被我拆解成模板。这个资料库现在已经有上千条记录,成了我的写作“弹药库”。

刻意练习比盲目写作更有效。曾经有段时间我每天写500字,但进步缓慢。后来改为针对性练习:周一练习段落衔接,周二打磨主题句,周三专攻文献综述。两个月后,导师惊讶地发现我的写作流畅度明显提升。

定期分析优秀论文是捷径。我每周都会精读一篇学科顶刊论文,不只是读内容,更关注它的写作手法。标注出论证结构,分析数据呈现方式,甚至统计它使用过渡词的频率。这种“解剖式”阅读让我理解了优秀论文的基因。

制定阶梯式训练计划很实用。从简单的文献摘要开始,到研究计划,再到完整的论文。每个阶段设定明确目标,比如“本月底前掌握三种文献批评的写作模式”。小目标的达成会带来持续的成就感。

实践写作与反馈机制

写作是实践的艺术。我的导师常说:“你不可能通过看游泳教学视频学会游泳。”

建立定期写作习惯比突击更有效。我固定在每天早晨写作两小时,这个时段头脑最清醒。即使没有灵感也会坐在电脑前,有时只是整理笔记或修改旧作。习惯的力量让写作从任务变成了本能。

寻求多元反馈很重要。除了导师,我会把草稿发给不同背景的同学。理工科同学能指出逻辑漏洞,人文专业的朋友擅长文字润色。有次一位印度同学指出我的某个比喻在英语文化中不自然,这种细节自己很难发现。

学会接受批评是成长的必经之路。最初看到满页的红色批注会很沮丧,后来意识到这些标记是别人花时间帮助我的证明。现在我会把修改前后的版本并排对照,分析每个改动背后的原因。

写作小组创造了良好的互助环境。我们系有三个同学组成了写作小组,每周见面讨论各自的进展。互相批改论文,分享写作资源,甚至只是坐在一起安静写作。这种同伴压力让我不敢轻易拖延。

记录写作过程有助于自我反思。我保持简单的写作日志,记录每天写了什么,遇到什么困难,如何解决。翻看这些记录能清晰看到自己的进步轨迹,也在重复犯错时及时警觉。

跨文化沟通能力培养

论文写作本质上是跨文化对话。你需要用国际学术界能理解的方式,讲述你的研究发现。

大量阅读目标期刊论文是基础。不只是读内容,更要留意它们的叙事方式、论证习惯和表达风格。我发现自己写作的转折点,是开始模仿顶级期刊的写作节奏和语气。

参与学术讨论能加速适应。哪怕最初只是旁听,也能感受学者们如何讨论问题、如何提出质疑。我第一次在研讨会上发言时声音都在发抖,但现在已能自如地参与辩论。

培养文化敏感度需要主动观察。注意母语学者如何表达不同意见,如何委婉批评,如何在严谨中保持优雅。这些微妙的社交信号,往往比语言本身更难掌握。

理解学术价值观差异很关键。东方强调谦逊和集体,西方学术圈更看重个人贡献和批判精神。我的第一篇论文因为过于谦逊而被认为缺乏自信,后来学会在尊重前人的同时明确表达自己的创新点。

语言浸泡创造潜移默化的影响。我把手机系统改成英文,经常收听学术播客,甚至用英语思考日常问题。这些看似与写作无关的习惯,实际上在重塑我的思维路径。

持续学习与专业发展路径

写作能力的提升没有终点。我认识的优秀学者,即使发表了几十篇论文,仍然在不断优化自己的写作。

参加学术写作工作坊收益良多。学校写作中心提供的课程,从基础语法到高级修辞技巧都有涵盖。我曾经觉得这些课程太基础,实际参加后发现很多细节一直被忽略。

建立个人学术品牌需要长远规划。写作风格逐渐成为学者的名片。我开始有意识地培养自己的写作特色:清晰的数据呈现,严谨的论证,适度的创新表达。这些特质让我的论文在匿名评审中也能被认出来。

教学相长是意外的收获。担任助教期间,批改本科生的论文让我更理解常见的写作问题。解释一个语法规则时,往往自己也会加深理解。教别人写作的过程,实际上是在巩固自己的知识体系。

保持阅读最新研究的习惯。学术写作规范也在不断演变。二十年前的论文风格与现在已有明显不同。定期阅读新近发表的作品,能确保自己的写作不落伍。

终身学习的心态最重要。写作能力的提升不是线性过程,会有平台期甚至暂时倒退。我的书桌上贴着一句话:“每天进步一点点。”就是这种心态,支撑我走过了最困难的阶段。

写作能力的提升像培育一棵树,需要合适的土壤、持续的浇灌和足够的耐心。那些熬夜修改的夜晚,那些被退回的草稿,最终都会沉淀为你学术声音的一部分。当你能够自如地用英语表达复杂思想时,那种自由感值得所有的付出。