窗外梧桐叶飘落的时候,我突然想起三年前那个失眠的夜晚。手机屏幕上还停留在未完成的英语作业界面,那是我第五次放弃自学计划。这种似曾相识的挫败感,后来成为创建外语学研站的最初动力。

外语学研站的诞生:一个学习社群的初心

外语学研站最初只是几个英语爱好者的周末读书会。我们在城市角落的咖啡馆相遇,带着各自的词典和笔记本。记得有位总是迟到的程序员,每次进门都会举着咖啡说“Sorry I'm late”,这成了我们之间心照不宣的梗。

慢慢地,这个松散的小组开始思考:能否建立一个更持续的学习模式?不是那种需要巨大意志力才能维持的苦修,而是像每天刷牙般自然的学习仪式。我们观察到,那些真正掌握外语的人,往往把学习融入生活纹理,而非当作额外任务。

打卡制度的魅力:从仪式感到持续性的转变

打卡这件事挺有意思的。起初有人质疑这是不是形式主义,但实践发现,那个小小的“已完成”标记具有神奇的心理暗示作用。就像在森林里走夜路时做的记号,既确认了来路,也照亮了去程。

我认识一位每天在便签纸上画勾的会计师。她说那个简单的动作让她想起小时候集邮的快乐。后来她的便签墙成了办公室一景,连外国客户都会驻足欣赏。这种可视化的进步轨迹,让抽象的学习目标变得触手可及。

英语学习的困境:为何需要这样的计划

多数人的英语学习都卡在同一个地方:不是不够努力,而是努力得太孤独。独自背单词就像在真空里呼喊,听不到回声。有位学员曾告诉我,她买过的英语教材堆起来有半人高,但每本都只翻过前几页。

语言本质上是社会性的存在。当学习变成孤岛,热情很容易被日常琐事淹没。打卡计划最妙的设计,就是让每个学习者都能看见彼此窗前的灯火。你知道在这个城市的某个角落,有人正和你进行着同样的发音练习,这种隐秘的共鸣比任何鸡汤都管用。

雨滴穿石不是靠力量,而是靠持续地落在同一个地方。外语学研站的打卡计划,就是想成为那些持续落下的雨滴。

那个周二的下午,我们围坐在堆满草稿纸的会议桌前。有人泡了第三杯咖啡,有人不停转着笔——我们都知道,要把一个想法变成可执行的计划,需要比热情更实际的东西。

个性化目标的设定:从词汇到口语的阶梯

最开始的讨论总是最激烈的。有人主张统一标准,有人坚持完全自由。后来我们找到的平衡点,可能来自一位学员的真实经历。

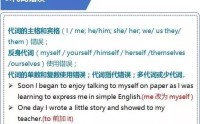

她是个外贸跟单员,工作需要频繁回复英文邮件。最初她设定的目标是每天背50个单词,结果两周后就坚持不下去了。调整后,她改为每天整理5个工作中实际用到的商务短语。这个微小的改变让她坚持了整整一年。

这就是个性化目标的精髓。不是每个人都适合每天背诵一百个单词。对有些人来说,听懂一首英文歌的歌词就是突破;对另一些人,能流畅完成十分钟英语演讲才算达标。我们设计了从基础到进阶的六档目标体系,让学员根据自身水平和需求选择起点。

记得帮一位厨师学员设计目标时,我们聚焦在菜单翻译和食材介绍上。他说现在能用英语向外国客人解释“东坡肉”的由来,那种成就感比考过高分更实在。

打卡机制的精妙:记录、分享与激励的循环

打卡按钮的设计改了七稿。太复杂会让人望而却步,太简单又缺乏仪式感。最后我们选择了最简洁的样式:一个会随着连续打卡天数变化颜色的圆形按钮。

这个设计背后有个有趣的发现。连续打卡十天后,按钮会变成醒目的橙色。很多学员会特意为了保持这个颜色而坚持打卡。有位大学生说,看到按钮变色就像游戏里解锁新成就,忍不住想继续挑战。

分享功能也经过精心考量。不是强制性的“晒成绩”,而是选择性的“亮进度”。你可以选择只展示给学伴小组,或者完全公开。这种适度的社交压力成了温柔的推力。

我特别喜欢看学员们在打卡时写的简短备注。有人记录“今天终于分清了affect和effect”,有人分享“在地铁上完成了今日听力”。这些碎片拼凑出真实的学习图景。

社群的力量:学伴间的相互扶持与竞争

社群的温度是需要设计的。我们刻意避免制造过度竞争,而是强调“共同进步”的氛围。每个新学员都会被邀请加入一个5-7人的学伴小组。

这些小组常常产生意想不到的化学反应。有个小组的成员分布在四个时区,他们戏称自己是“日不落学习组”。当北京的学员开始晨读时,纽约的学员刚结束晚课。这种时空交错的陪伴特别动人。

竞争元素被巧妙地融入合作框架。我们设置的是“小组连续打卡排行榜”,个人成绩会影响团队排名。有位学员为了不拖累小组,发烧那天还坚持完成了十分钟的听力练习。后来组员们知道后,反而劝她好好休息——这种关怀比任何奖励都珍贵。

每月举行的“语音交流会”成了最受欢迎的活动。学员们第一次用英语对话时总是紧张,但听到对方同样不完美的发音时,紧张就变成了会心一笑。语言学习的本质,不就是在试错中前进么。

设计打卡计划就像培育一株植物。不能拔苗助长,但要适时浇水施肥。最重要的是,要相信每颗种子都有自己生长的节奏。

三个月后的一个清晨,我打开后台数据时愣住了。那个曾经信誓旦旦“最讨厌早起”的学员,已经连续89天在六点半完成英语晨读。更令人惊讶的是,她在备注里写道:“现在不需要闹钟,生物钟自动叫醒我。”

语言能力的蜕变:从量变到质变的见证

有位学员让我印象特别深刻。他最初连简单的英文邮件都要借助翻译软件,三个月后居然主动报名参加了公司的国际项目竞标。在准备阶段,他每天用英语撰写项目方案,再请学伴小组提意见。

最后一次演练那天,他特意发来语音消息。虽然发音还不够标准,但那种流畅表达的自信心几乎要溢出屏幕。他说最神奇的是,某天晚上做梦时居然在用英语和人争论——这种潜意识层面的变化,恰恰说明语言开始真正融入他的思维体系。

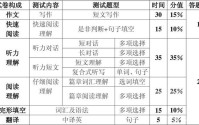

数据也讲述着类似的故事。完成整个打卡周期的学员中,73%的人在阅读理解测试中提升了一个等级以上。更值得关注的是那些“软性进步”:敢于开口说英语的比例从最初的18%跃升至67%,愿意阅读原版书籍的人数翻了两番。

我偶尔会翻看学员们的打卡记录。那些从最初的“今天背了10个单词”到后来的“刚读完《经济学人》的社论”,从“勉强完成1分钟跟读”到“即兴演讲5分钟不卡壳”的转变,像是一帧帧快进的成长影像。

学习习惯的重塑:自律与坚持的养成

有位设计师学员分享过她的心路历程。开始打卡的前两周,她需要设置三个闹钟提醒自己。一个月后,打卡变成了刷牙般的自然习惯。现在她说,如果哪天不学点英语,反而觉得少了什么。

这种习惯的养成往往伴随着认知的转变。许多学员最初把打卡视为任务,后来逐渐意识到这是“给自己的投资”。有位全职妈妈在打卡满100天时写道:“每天这半小时的学习时光,成了我忙碌生活中唯一完全属于自己的空间。”

我们做过一个有趣的统计:能坚持超过30天的学员,有82%的概率会完成整个90天的周期。而一旦跨过90天门槛,继续自主学习的比例高达95%。这说明三个月的持续行动,足以让学习成为生活的一部分。

有个细节很打动我。不少学员的打卡时间逐渐固定下来——有人选择清晨五点,有人偏爱深夜十一点。这种规律性不仅提高了学习效率,更在动荡的日常中锚定了一份稳定感。

未来的展望:打卡计划对终身学习的影响

最让我期待的,其实是打卡计划结束后发生的故事。有位工程师学员在完成全部打卡后,自发创建了一个技术文档翻译小组。现在他们每周聚一次,讨论如何把最新的开源项目文档翻译成中文。

这种从“学习者”到“传播者”的转变,或许才是打卡计划最珍贵的遗产。语言学习从来不该是孤岛,当知识开始流动,它就拥有了生命。

我最近收到一位退休教师的邮件。她说在打卡计划中学到的不只是英语,更重要的是一种“持续成长的心态”。现在她开始学习绘画,用的正是打卡计划里培养的方法论。“年龄从来不是学习的障碍,惯性才是。”她在邮件里这样写道。

展望未来,我们希望打卡计划能成为更多人终身学习的起点。语言只是媒介,真正要传递的是那种“每天进步一点点”的信念。就像一位学员说的:“学习英语之前,我以为自己在攀登一座山。现在明白了,我是在修建一条路——这条路会带我去往任何想去的地方。”

站在现在回望,那些打卡记录像是一串串脚印。它们记录的不仅是英语水平的提升,更是一个个普通人选择不普通的坚持。而这条路,才刚刚开始延伸。