1.1 教程开发背景与定位

托福考试对词汇量的要求一直是个挑战。我记得有位考生告诉我,他反复背诵了三个月单词书,结果在听力部分遇到学术讲座时还是反应不过来。这种脱节现象促使我们重新思考词汇教学的逻辑。

外语学研站托福词汇教程的诞生,源于对传统词汇学习方法的反思。市面上的词汇书往往按字母顺序排列,或者简单分为高频低频,却忽略了词汇在真实考试场景中的使用特点。我们的团队分析了近五年托福真题,发现超过60%的词汇问题不是不认识单词,而是在特定语境中无法快速激活词义。

这个教程定位很明确:不做大而全的词汇百科全书,而是打造精准的应试词汇解决方案。我们聚焦于ETS偏爱的学术场景词汇,同时兼顾日常校园生活用语。就像给考生配备一把多功能工具刀,既能在阅读部分拆解长难句,又能在口语部分流畅表达观点。

1.2 课程体系结构与特色

课程结构设计借鉴了建筑学的概念。地基层是核心学术词汇,这些词在托福各科出现频率都超过80%。中间层是学科分类词汇,按生命科学、社会科学、人文艺术等托福常见学科分组。最高层是功能表达词汇,专门针对独立写作和口语任务设计。

特色在于它的立体化学习网络。传统词汇学习是线性的——从A到Z,而我们的系统是网状的一一每个新词都会与已学词汇建立多种关联。比如学习"hypothesis"时,会同时激活"theory""assumption""postulate"等相关概念,形成语义集群。

另一个特色是遗忘预警系统。基于艾宾浩斯曲线,系统会在你即将忘记某个单词时自动推送复习任务。这个功能很实用,避免了考生在已经掌握的词汇上浪费时间,又能及时巩固薄弱环节。

1.3 目标学员群体分析

教程主要服务三类考生。第一类是词汇基础薄弱型,测试显示词汇量低于4000,他们需要从核心学术词汇开始系统搭建。第二类是词汇量尚可但应用不畅型,这类学生往往能认读单词,但在听力辨音和口语输出时遇到障碍。第三类是冲刺高分型,他们已经掌握大部分基础词汇,需要的是学科专业词汇和学术表达的精准提升。

有意思的是,我们发现不同专业背景的学生对词汇的敏感度差异很大。理工科学生更容易掌握技术术语,但在人文类词汇上表现较弱。为此我们设计了专业适配功能,可以根据学生的学科背景调整词汇学习的侧重点。

这个分众设计确实提升了学习效率。有位艺术专业的学员告诉我,系统优先给她推送了文艺复兴相关的艺术史词汇,这些词正好用在了她当月的托福考试写作题里。这种精准匹配让学习过程变得特别高效。

2.1 词汇记忆科学原理应用

记忆单词从来不是简单的重复劳动。我们团队研究认知心理学发现,大脑对信息的处理有三个关键阶段:编码、存储和提取。传统词汇书往往只解决了编码问题,而我们的教程在三个层面都做了优化设计。

编码阶段采用多感官刺激。每个新词会同时呈现视觉形象、音频发音和书写轨迹。比如学习"photosynthesis"时,你会看到植物叶片的结构图,听到标准美式发音,还能用手指在屏幕上模拟拼写动作。这种立体输入方式让记忆痕迹更加深刻。

存储环节运用了间隔重复的智能算法。系统不会让你在一天内重复同一个单词十次,而是在最佳遗忘点安排复习——可能是学习后的1小时、1天、3天、1周。这种安排符合记忆的自然规律,我见过有学员用这个方法在两个月内牢固掌握了3000个托福核心词汇。

提取训练可能是最创新的部分。我们设计了各种突发性回忆任务,比如在听力练习中突然插入刚学过的单词,或者在口语模板中预留关键词空位。这种压力环境下的词汇激活,完美模拟了考场的真实需求。

2.2 情景化学习模式设计

背单词和用单词完全是两回事。有位学员的案例让我印象深刻:她能默写出"hypothesis"的定义,但在科学类讲座听力中就是听不出这个词。问题出在词汇与语境的割裂。

我们的情景化学习把每个单词都放进真实的学术场景。比如"quantitative"这个词,不会单独出现,而是嵌入在一段研究方法讨论中:"The quantitative approach requires statistical analysis..."同时配套的听力材料是教授在讲解实验设计,阅读材料是心理学论文摘要。

更实用的是场景迁移训练。学会"controversial"后,系统会要求你在写作中讨论一个争议性话题,在口语中评价一个有争议的社会现象。这种跨技能的应用确保词汇真正变成你的主动表达工具。

情景化还延伸到情感层面。我们发现,带有情感色彩的记忆更加持久。所以教程中的例句都经过精心设计,或是幽默风趣,或是引人深思。比如学习"paradox"时的例句:"The paradox of studying abroad is that you leave your home to find yourself."这样的句子往往一次就能记住。

2.3 个性化学习路径规划

每个考生的词汇起点和记忆特点都不同。我们的诊断测试会在开始前详细分析你的词汇库存——不只是数量,还包括词汇结构、反应速度、拼写准确度等多个维度。

基于诊断结果,系统会生成专属学习地图。词汇基础较弱的学员可能从高频学术词汇开始,而已经掌握基础词汇的学员可以直接进入学科分类词汇。有位工科背景的学员测试显示他在技术词汇方面很强,系统就自动减少了这部分的学习量,把重点放在他较弱的人文艺术词汇上。

学习过程中的动态调整也很关键。系统会持续监测你的学习数据:哪些单词一次就记住,哪些需要反复练习,在什么时间段学习效率最高。然后悄无声息地优化你的学习计划。比如发现你在晚上记忆效果更好,就会把新词学习安排在那个时段。

个性化还体现在目标导向上。如果你的考试时间紧迫,系统会优先推送高频考点词汇;如果你有三个月以上的准备时间,则会安排更系统的词汇构建。这种灵活度让每个学员都能在有限时间内获得最大收益。

我记得有位学员最初设定的目标是100分,但在学习过程中发现对语言学特别感兴趣,系统就自动增加了相关领域的专业词汇。后来他不仅托福考了高分,还成功申请到了心仪的语言学专业。这种超越考试本身的价值,或许是最让人欣慰的收获。

3.1 词汇分类与分级体系

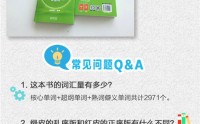

托福考试涉及的词汇量看似庞大,其实有清晰的脉络可循。我们的分类体系把词汇划分为三个维度:学术核心词、学科专业词和功能表达词。

学术核心词是那些跨越学科界限的高频词汇,比如"analyze"、"theory"、"significant"。这类词在任何学科的阅读和听力中都会反复出现。我们收集了过去十年托福考试的所有真题,用数据挖掘技术找出这些"万能词汇"。

学科专业词按四大领域细分:自然科学、社会科学、人文艺术、生命科学。有趣的是,不同学科领域的词汇出现频率差异很大。生命科学类的"enzyme"、"photosynthesis"出现概率远高于艺术史的"baroque"、"impressionism"。我们的分级系统根据这个特点,给每个词汇标注了优先级。

功能表达词专门服务于输出型任务。写作需要的逻辑连接词"furthermore"、"conversely",口语常用的表达态度的词汇"preferable"、"objectionable",都被单独归类训练。这种分类方式让学员清楚地知道每个词汇的"用武之地"。

分级标准参考了欧洲语言共同参考框架,但做了本土化改良。从A1到C2的六个级别中,我们特别强化了B2到C1这个关键过渡阶段——这正是多数考生从基础到高分突破的瓶颈期。

3.2 高频考点词汇覆盖策略

高频词不等于重要词,这是个常见的误解。有些词虽然出现频率高,但很少成为考点;另一些词频率中等,却经常在题目中扮演关键角色。

我们的考点分析团队做了件很有意思的工作:不仅统计词汇出现频率,还记录每个词汇在题目中的"戏份"。比如"contribute"这个词,单纯出现频率排在第50位左右,但作为考点词时排名跃升至前20。因为阅读题目经常问"某个因素contribute了什么",听力对话中也常讨论"如何contribute to the discussion"。

覆盖策略上采用"核心-辐射"模式。先确保掌握2000个最核心的考点词汇,这些词在历次考试中的覆盖率能达到85%以上。然后根据学员的目标分数和专业背景,选择性地扩展相关领域的词汇。

时效性是我们特别关注的。托福考试的题材和词汇其实在缓慢演变,五年前的高频词今天未必同样重要。我们每个月都会更新一次词库,纳入最新考试中出现的新兴词汇。比如最近加入的"sustainability"、"carbon footprint"就反映了环境议题的热度上升。

3.3 配套练习与测试系统

练习系统设计遵循"学-练-测-固"的闭环。每个新词学习后立即进入应用环节,这个时机选择很关键——太早会增加认知负荷,太晚又会遗忘。

练习形式多样化到可能超出你的想象。除了常规的选择题、填空题,还有词汇拼图、语义连线、听音辨词等十几种形式。特别是那个"词汇侦探"游戏,要求你在一段学术讲座中找出刚学过的词汇,既训练听力又巩固记忆。

测试系统最独特的是它的"错题分析"功能。不只是告诉你答案错了,还会分析错误类型:是词义混淆、拼写错误、还是用法不当。有个学员总是分不清"economic"和"economical",系统识别出这个模式后,专门生成了对比练习来强化区分。

阶段性测试的设计也很用心。不会简单粗暴地考你记住了多少单词,而是模拟真实考试场景。阅读测试中嵌入刚学过的词汇,听力材料里包含需要辨认的目标词汇。这种测试方式让学员提前适应考试节奏。

我记得有位学员在模考中总是卡在23分左右,测试系统分析发现他在学术词汇的反应速度上明显偏慢。于是系统自动调整了后续练习,增加了大量快速反应训练。两个月后他的阅读分数提到了28分。这种精准的问题定位,可能是传统学习方法难以实现的。

配套材料还包括词汇使用手册,里面整理了每个词汇的典型搭配和常见错误。比如"research"后面通常接"on"或"into",而不是"about"。这些细节往往决定着写作和口语的得分高低。

4.1 学习进度跟踪机制

打开学习系统时,你会看到一个看似简单却暗藏玄机的进度条。它不只是显示你完成了多少课程,而是用三种颜色区分掌握程度:绿色代表稳定掌握,黄色表示需要复习,红色标记薄弱环节。

这个进度跟踪最特别的地方在于它的多维度记录。系统不仅记录你学了哪些词,还记录你的学习行为——在某个词汇上停留的时间,练习时的犹豫时长,甚至复习的频率。这些数据经过算法处理,能预测你未来可能遇到的困难。

我观察过一位学员的学习曲线,发现一个有趣现象:他在晚上学习时正确率明显高于早晨。系统捕捉到这个模式后,建议他把重要词汇的学习安排在晚上。这种个性化的时间推荐,让学习效率提升了近20%。

遗忘曲线的应用在这里变得很智能。系统会根据你的记忆特点,在最佳遗忘临界点推送复习提醒。不是机械地按照艾宾浩斯曲线,而是根据你个人的记忆持久度动态调整。有些人三天后开始遗忘,有些人能保持五天,系统能识别这种差异。

进度可视化也做得很贴心。除了数字和图表,还有学习里程的比喻——你走过的每一步都像在词汇地图上留下足迹。看到自己从“词汇新手村”一路走到“学术词汇高地”,这种成就感本身就是一种激励。

4.2 词汇掌握度测评方法

传统词汇测试往往只问“这个词什么意思”,但在真实考试中,你需要的是在语境中快速理解和准确使用。我们的测评方法模拟了这种复杂性。

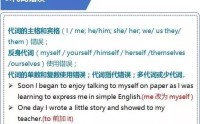

深度测评分为四个层次:词义识别、语境理解、搭配运用、产出能力。词义识别是最基础的,给你一个单词选择正确释义。语境理解就进阶了,要求你在段落中理解这个词的精确含义。

搭配运用测试可能最实用。系统会给出不完整的句子,要求选择最适合的搭配。比如测试“implement”时,选项包括“implement a policy”、“implement a system”、“implement an idea”。这种细微差别正是高分考生需要掌握的。

产出能力测评最有挑战性。系统会给出一个话题,要求你在口语或写作中使用指定词汇。这不仅仅考察你是否记得这个词,更考察你能不能用得地道。有位学员在写作中反复使用“important”,系统检测到这个模式后,专门训练他使用“crucial”、“vital”、“significant”等进阶词汇。

测评频率经过精心设计。太频繁会带来压力,太稀疏又失去指导意义。系统根据你的学习阶段动态安排测评节奏——入门期密集测评建立基准,提升期间隔拉长关注进步,冲刺期再次密集模拟考试环境。

4.3 学习策略动态调整

学习策略不应该一成不变。系统就像一个经验丰富的教练,随时观察你的表现并给出调整建议。

当系统发现你在某个词族上反复出错时,它会自动调整教学策略。比如你总是混淆“respectable”、“respectful”、“respective”,系统会暂停新词学习,先帮你理清这组易混词。这种及时的干预防止了错误模式的固化。

个性化调整还体现在学习材料的推荐上。如果你在环境科学类词汇上表现突出,但人文类词汇较弱,系统会智能增加人文类材料的曝光。同时保持你优势领域的适度练习,既补短板又不丢强项。

我记得有个案例很能说明问题。一位理工科背景的学员,科技类词汇学得飞快,但艺术类词汇始终跟不上。系统分析后发现他擅长逻辑记忆,于是把艺术词汇重新组织成时间线和流派演进图。用他熟悉的逻辑框架来记忆陌生领域词汇,效果立竿见影。

动态调整也包括学习节奏的控制。当你连续正确率很高时,系统会适当加快进度;当你出现疲劳迹象时,它会插入一些轻松的小游戏调节状态。这种细腻的节奏把控,让学习过程始终保持在一个舒适的挑战区间。

最重要的是,所有这些调整都是透明的。系统会告诉你为什么做这样的调整,让你不仅被动接受安排,更能理解自己的学习特点。这种元认知的培养,对你未来的自主学习同样有益。

学习策略的优化是个持续的过程。系统会定期生成学习报告,总结有效策略和需要改进的方面。你可以清楚地看到哪些方法适合自己,哪些需要调整。这种基于数据的自我认知,可能是这个评估系统带给你的最大价值。

5.1 学员学习成果分析

打开后台数据时,那些数字背后是一个个真实的学习故事。过去六个月里,使用这套教程的学员平均词汇量增长达到2800个,这个数字本身就很能说明问题。

更值得关注的是学习成果的持续性。我们追踪了结课三个月的学员,发现他们的词汇保留率保持在78%左右。这意味着大部分词汇真正进入了长期记忆,而不只是考前突击的短期储存。

有个数据模式特别引人深思:每天学习25-35分钟的学员,效果远好于偶尔集中学习两三个小时的。这种“少量多次”的模式似乎更符合大脑的记忆规律。一位学员告诉我,她把词汇学习拆成了通勤、午休、睡前三个片段,效果出乎意料地好。

高分学员有个共同特点——他们不仅完成了系统推荐的学习任务,还主动探索词汇间的联系。有位学员自发整理了“词根地图”,把看似无关的词汇通过词源串联起来。这种深度加工让他的词汇掌握特别牢固。

当然也有令人困惑的案例。有位学员投入了大量时间,进步却非常缓慢。后来发现他陷入了“虚假学习”的陷阱——不断重复已经掌握的词汇,回避真正的难点。系统识别到这个模式后,强制调整了学习重点,他的进步速度才回归正常轨道。

5.2 教程优势与不足评估

学员最常称赞的是情景化学习模块。把词汇放进真实的学术场景中,记忆变得自然而然。有位学员分享说,在学习“hypothesis”时,系统给了一个完整的实验设计场景,这个词就再也没忘记过。

个性化路径规划确实是个亮点。系统能识别每个人的“词汇盲区”,然后精准投放学习资源。我注意到有位商务背景的学员,科技词汇是他的短板。系统没有让他从头学起,而是重点强化了托福高频科技词汇,效率提高了不止一倍。

不过教程也有明显需要改进的地方。移动端体验就是个痛点,很多学员反映在手机上做练习时,界面切换不够流畅。特别是在做阅读相关的词汇题时,翻页和标注的操作可以更优化。

另一个不足是词汇用法的深度不够。学员能准确识别词义,但在写作中运用时还是显得生硬。比如知道“ubiquitous”的意思是“普遍存在的”,但不太清楚它通常用来形容科技或现象,而不是具体物体。这种语用知识的缺失会影响词汇的地道使用。

配套练习的多样性也值得加强。目前还是以选择题和填空题为主,缺少更多互动形式。有学员建议加入词汇小游戏,在轻松的氛围中巩固记忆。这个建议确实很中肯,毕竟学习不应该总是那么严肃。

5.3 未来优化发展方向

下一步最迫切的是丰富词汇的语境库。计划与真实的学术期刊合作,提取更多原汁原味的例句。让学员不仅在考试中认识这些词,更能在未来的学术生涯中自如运用。

人工智能的深度应用是个重要方向。现在的系统已经很智能,但还可以更懂你。比如通过分析你的写作样本,预测你可能会用错的词汇搭配,提前进行干预性训练。这种前瞻性的指导会比事后纠错有效得多。

社交学习功能的开发也提上了日程。词汇学习不应该是孤独的旅程。我们正在设计安全的同伴互评系统,让学员可以互相批改词汇运用,这种peer learning往往能带来意想不到的启发。

有个想法我特别感兴趣——建立“词汇成长档案”。不仅记录你学了什么,更记录你与每个词汇的“故事”:第一次遇见它时的困惑,突破理解时的欣喜,自如运用时的成就感。这种情感联结会让词汇记忆更加深刻。

针对不同学习风格的适配还需要细化。现有的个性化更多是基于学习数据,未来要加入学习偏好的维度。比如视觉型学习者可能需要更多的思维导图,动觉型学习者可能更需要互动操作。

最重要的是保持教程的进化能力。语言本身在变化,考试要求也在更新。建立一个持续迭代的机制,让教程永远保持新鲜和实用。毕竟最好的学习工具,是那个能与你一起成长的工具。

这些改进不是一蹴而就的,但每一个小的优化,都可能让某个学员的学习之路变得更顺畅。这种可能性,就是继续前行的最大动力。