还记得我第一次在国外点咖啡时的窘迫。明明背过拿铁、卡布奇诺这些单词,站在柜台前却紧张得只能说出"coffee... please"。那种手足无措的感觉让我明白,真正的口语能力不是背单词,而是能在真实场景中自然表达。

1.1 留学英语生活对话常用短语分类学习

生活对话就像搭积木,掌握核心短语组合就能构建无数表达。我们把常用短语分成几个实用类别:

问候与寒暄不只有"How are you"。碰到熟人随口说句"What's up"或"How's it going"更显地道。回应时可以简单说"Not bad"或"Can't complain",这种轻松随意的开场能让对话自然展开。

点餐购物时记住几个万能句式。"I'll go with..."适合选择餐点,"Could I get..."比"I want"更礼貌。遇到不确定的食材,直接问"What's in this?"既简单又有效。结账时那句"Together or separate"一定要听懂,这是国外餐厅常问的结账方式。

交通出行短语要特别熟练。问路时说"Which way to..."比复杂的长句更管用。坐公交记得问"Is this the right bus for...",下车前别忘了拉铃并说"Next stop, please"。

紧急求助短语虽然希望用不上,但必须掌握。"I need help"、"Call an ambulance"这些短句在关键时刻能起大作用。我建议把这些短语写在手机备忘录里,随时可以查看。

1.2 实用英语口语发音与语调训练技巧

英语发音有个有趣现象:说对重音比发准每个音更重要。比如"present"重音在前是名词,在后就变成动词。这种细微差别完全改变词义。

连读是让口语流利的关键技巧。母语者说"an apple"时,两个词会自然连读。试着练习"what do you"变成"whaddaya"这种常见连读,你的口语立即会显得更流畅。

语调传递情绪的功能经常被忽略。同样一句"That's great",用降调表示真诚赞美,用升调可能带着讽刺意味。跟读英语影视剧对白是训练语调的好方法,注意说话人的情绪如何通过音调变化体现。

有个实用小技巧:录音自测。用手机录下自己说英语的片段,与原生发音对比。你可能惊讶地发现自己的发音和想象中不太一样。这种即时反馈对改善发音特别有帮助。

1.3 外语学研站特色口语练习方法介绍

我们设计了一种"情景沉浸式"学习法。想象你正在虚拟的校园咖啡厅点餐,或是教授办公室请教问题。这种具象化练习让语言记忆更深刻。

影子跟读法是我们的核心训练之一。选择一段1-2分钟的英语对话,在听到原音后立即跟读,像影子一样紧随其后。开始可能只能跟上一两个词,坚持练习会发现反应速度明显提升。

语言交换配对是外语学研站的独特服务。我们帮你匹配语伴,你用英语交流15分钟,再用中文帮助对方学习15分钟。这种互惠模式创造了真实的语言使用环境。

即时反馈系统通过AI分析你的口语表现。系统会指出哪些发音需要改进,哪些表达不够自然。有个学员发现她总是把"think"说成"sink",经过系统提示和专项练习,一个月就纠正了这个习惯性错误。

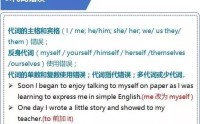

碎片时间利用法很适合忙碌的留学生。我们建议在等公交、排队时进行"脑内对话"--用英语自言自语描述周围环境或计划接下来要做的事。这种无压力的练习让英语思维成为习惯。

口语学习最奇妙的是,当你不再纠结每个单词的完美发音,而是专注于表达本身时,流利度反而自然提升。那种能够自如交流的成就感,会成为你持续学习的最佳动力。

在图书馆找座位那次经历让我记忆犹新。我绕着书架转了整整三圈,终于鼓起勇气问一个戴耳机的同学:"Is this seat taken?" 他摘下耳机微笑着摇头,那一刻我突然意识到,真实的英语对话从来不是语法考试,而是人与人之间的自然连接。

2.1 校园生活常用对话场景模拟

校园里的对话往往发生在移动中—从教室到食堂,从图书馆到宿舍。这些场景需要你能边走路边进行简短有效的交流。

选课咨询时教授办公室的门总是半开着。敲门后说"Excuse me, Professor, do you have a moment?" 比直接闯入礼貌得多。询问课程要求时说"What's the workload like for this course?" 能获得比直接问"难不难"更详细的答案。我记得有次问教授关于论文要求,他详细解释了二十分钟,最后还推荐了相关书单。

小组讨论时最怕冷场。试着用"What do you think about..."开启话题,或者用"That's an interesting point"接续别人的发言。当意见不同时,"I see your point, but..."比直接否定更易被接受。有次我们组讨论到深夜,就是靠这些表达方式让讨论持续进行。

图书馆借书时那句"How long can I keep these books?"一定要会问。还书时如果超期,主动说"I'd like to return these and pay the late fees"能省去管理员解释的时间。电子资源访问出问题时,"The link doesn't seem to be working"比单纯说"打不开"更能获得技术帮助。

宿舍生活充满各种小对话。借用东西时说"Mind if I borrow your..." 比直接拿更得体。晚上洗澡前问"Is anyone using the shower?" 避免尴尬的等待。这些日常对话构成了留学生活的基础旋律。

2.2 日常生活交流对话技巧训练

超市里那个找香菜的下午教会我,生活英语需要具体而形象的表达。当我说不出"coriander"时,改用"that green herb used in Chinese cooking"居然让店员明白了我的意思。

银行开户时那些术语确实让人头疼。"I'd like to open a checking account"是开始,接着需要理解"minimum balance"和"monthly fee"的含义。遇到不懂的词汇,大胆问"Could you explain what that means?" 工作人员通常很乐意用更简单的语言重新解释。

邮局寄包裹的经历让我学会了一套固定流程。"I need to send this package to China"是开头,接着要回答"First class or priority?" 的问题。称重后那句"Would you like insurance?" 需要快速决定。有次我寄重要文件,多问了一句"Can I get a tracking number?" 后来证明这个决定非常明智。

餐厅订座时那句"Table for two, please"简单实用。如果需要特定位置,"Do you have a table by the window?" 表达清楚你的偏好。结账时的手势比语言更通用—空中画个方形就说"Check, please"。

公共交通问路时,"Does this bus go to..." 永远比复杂地址描述更有效。地铁换乘时找"transfer"标志,迷路时直接问"Which way to the nearest station?" 这些固定句式像安全绳,让你在陌生环境里也能从容移动。

2.3 学术交流与课堂讨论英语表达

第一次课堂讨论时我准备了满满一页笔记,结果教授说"Let's go around the room and share our thoughts"时,我的手心还是出汗了。后来发现学术交流有自己的节奏和规则。

提问环节最考验临场反应。当听不懂某个概念时,"Could you elaborate on that point?" 比沉默更有帮助。需要具体例子时说"Could you give an example?" 能让抽象概念变得清晰。有次我听不懂"cognitive dissonance"理论,教授用点餐健康的例子解释后立即明白了。

论文反馈时常听到"Your argument needs more support"这样的建议。这时追问"What kind of evidence would strengthen my argument?" 能获得具体改进方向。遇到不认同的评语,"I see your perspective, but I was thinking..." 展示了你经过思考的回应。

学术演讲时那些过渡词像隐形扶手。"Moving on to..."自然切换话题,"To put it another way..."重新解释难点。结尾的"In conclusion"给听众明确的信号。我注意到母语学生常在关键处停顿,用"Well..."或"So..."给自己思考时间,这个技巧让表达更从容。

办公室时间拜访教授需要准备具体问题。与其说"I don't understand the assignment",不如问"Could you clarify the expectations for the second essay?" 带着草稿去时说"I've drafted an outline, could I get your feedback?" 往往能获得宝贵指导。

真实的学术英语就像学术界的握手—既要表达尊重,又要传递自己的想法。当你在讨论中说"I find that perspective interesting because..."时,你不仅在练习英语,更在融入一种思维方式。

去年冬天,我遇到一位在咖啡店打工的留学生。他每天利用等咖啡萃取的那三十秒,对着手机录音说三句英语。三个月后,他的口音依然存在,但那种犹豫不决的停顿消失了。这让我明白,口语提升不是要消除所有口音,而是让思想流动得比语法检查更快。

3.1 个性化英语学习计划制定方法

每个人的语言学习节奏像指纹一样独特。有人清晨头脑最清醒,有人深夜灵感最活跃。找到你的黄金学习时段比盲目追随他人计划更重要。

先做一次诚实的自我评估。录下你描述上周日常的两分钟音频,回听时注意三个点:哪些词你总是卡壳,哪些语法错误重复出现,表达是否足够具体。有位学员发现自己总在“actually”和“basically”之间犹豫,后来专门练习了五个替代短语,表达立即流畅许多。

设定阶梯式目标很关键。别写“提高口语”这种模糊愿望,而是“本周掌握点餐的三种方式”、“月底能描述电影情节不卡壳”。把大目标切成小块,每完成一个就给自己小奖励—可能是喜欢的零食,或一集放松的剧集。

结合兴趣设计学习内容。喜欢烹饪的可以跟着英文食谱操作,边做菜边描述步骤。游戏爱好者把界面调成英文,加入国际玩家的语音聊天。我认识一位足球迷通过解说比赛录像,意外掌握了大量体育术语和即兴表达技巧。

定期调整计划必不可少。每月末回顾进展,哪些练习效果显著,哪些方法浪费时间。有位学员发现独自朗读效果一般,改为每周三次语言交换后进步明显。学习计划应该是活的文档,随着你的成长不断进化。

3.2 口语表达能力持续提升技巧

语言学习中有个有趣现象—你永远在忘记和记忆之间摇摆。那些最终沉淀下来的表达,往往不是背得最苦的,而是用得最自然的。

影子跟读法比单纯重复有效得多。选择一段语速适中的对话音频,延迟半秒跟着重复,像回声一样。开始可能只能跟上短句,慢慢就能处理更长段落。重点不是完美复刻,而是捕捉母语者的节奏和语调起伏。有学员通过跟读新闻播报,六周后连中文表达都变得更有条理。

建立个人语料库改变了我对词汇学习的认知。准备个小本子或手机备忘录,遇到地道的日常表达就记下,旁边注明使用场景。比如在咖啡店听到“I’ll have the usual”,超市收银员说“Paper or plastic?”,这些真实语料比教科书例句更有生命力。

思维导图帮助组织即兴表达。练习时就某个话题快速画出关键词分支,比如“环保”可延伸“回收习惯”、“公共交通”、“素食选择”等。然后看着导图连续说两分钟,训练思维到语言的快速转换。这个方法特别适合准备面试或小组讨论。

犯错日志可能是最宝贵的学习工具。记录每次交流中出现的错误,旁边写下修正版本。不必追求完美,重点关注那些影响理解的严重错误。有学员发现自己总是混淆“borrow”和“lend”,专门设计情景对话练习后终于克服了这个顽疾。

3.3 跨文化交际能力培养与实战应用

语言是文化的皮肤,剥离文化背景的英语就像没有灵魂的躯壳。我记得有次对英国朋友说“你的新发型很时尚”,他愣了一下才反应—原来他们更习惯用“lovely”或“nice”这类低调的赞美。

理解沉默的价值在不同文化中差异很大。东亚学生习惯思考后再发言,西方课堂却鼓励即兴表达。不必完全改变自己,但可以准备些缓冲语句,比如“That’s a great question, let me think for a second”,既尊重了思考需求,又保持了对话流畅。

幽默感的边界需要小心探索。自嘲通常最安全,比如拿自己的语言错误开玩笑:“My English isn’t perfect, but neither is my Chinese these days.” 政治、宗教类玩笑则要完全避免,除非你非常了解对方背景。

非语言交流有时比词汇更重要。保持适当眼神接触显示自信,但持续凝视可能造成压力。手势幅度最好与对话者协调—有人注意到国际学生在小组讨论中手势变大后,更容易被纳入谈话圈。

真实场景中的小突破往往带来大改变。有学员第一次在超市退货时说“I’d like to return this, it doesn’t fit”,虽然简单,却是她首次主动开启服务对话。后来她逐渐能处理更复杂情况,比如投诉商品质量或协商解决方案。

跨文化能力最终是关于弹性和同理心—理解对方可能来自完全不同的沟通传统,愿意调整自己的表达方式,同时保持真实的自我。当你能在对话中自然地说“In my culture, we usually...”时,你不再只是语言学习者,已经成为文化桥梁的建造者。