教室里围坐的六七个学生,投影仪在墙上投出模糊的光斑。有人用流利的英语阐述观点,有人低头翻看笔记,有人欲言又止——这是海外课堂最常见的小组讨论场景。对许多留学生来说,这种看似随意的交流方式,往往比正式考试更让人紧张。

1.1 小组讨论在留学中的重要性

西方教育体系里,小组讨论不是选修课而是必修技能。它贯穿于每门课程的评分标准:悉尼大学商学院的课程评估中,小组讨论表现可能占到总成绩的30%;英国曼彻斯特大学的社会学课程,每周都有强制性的研讨环节。

记得去年辅导的一个学生,雅思总分7.5却差点挂掉教育学课程。问题就出在小组讨论——他能写漂亮的论文,却无法在实时交流中清晰表达观点。教授给他的反馈很直接:“你需要学会在对话中建立自己的声音。”

这种能力之所以关键,因为它模拟了真实职场环境。跨国公司的团队会议、学术圈的研究合作,都需要你在集体对话中既保持独立思考,又能推动讨论前进。这不仅是语言测试,更是思维方式的锻炼。

1.2 外语学研站平台介绍

外语学研站最初只是几个留学生的课后练习群,现在发展成了专业的语言提升平台。它的特别之处在于还原了真实的海外讨论场景:你可以选择不同专业领域的讨论室,匹配相应背景的学伴,甚至模拟带口音的英语环境。

平台最近上线了“情景重现”功能特别实用。系统会录制你的讨论过程,然后标注出那些表达不够地道的瞬间。比如有次我说“I want to say...”,系统建议改用“From my perspective...”会更学术化。这种即时反馈,比单纯背模板有效得多。

他们还有个特色是“跨时区匹配”。如果你准备去英国留学,可以特意选择伦敦时间的讨论房间,提前适应那种下午三点就开始犯困却要激烈辩论的节奏。

1.3 小组讨论的基本形式与特点

海外课堂的小组讨论通常有三种典型形式。最常见的是圆桌研讨,每个人轮流发言,教授可能在角落默默观察;项目协作式讨论会有明确的任务分工,比如共同完成一个案例分析;最考验人的是辩论式讨论,需要快速反应和逻辑拆解。

这些形式有个共同特点——没有标准答案,重在参与质量。教授评估的不是谁说得最多,而是谁能在讨论中扮演建设性角色。可能是提出关键问题的那个人,可能是总结各方观点的协调者,也可能是引入新视角的创新者。

我特别欣赏伦敦政经一位教授的说法:“好的讨论像爵士乐即兴演奏,每个人都要跟上节奏,又要贡献独特音符。”这种动态平衡,正是小组讨论最迷人的挑战。

刚开始参与时,很多人会犯同一个错误:过度准备讲稿,结果无法应对讨论的自然流动。实际上,有效的参与更像是精心设计的即兴发挥——你有知识储备,但需要根据对话流向灵活调整表达。

小组讨论进行到一半时,那个瞬间总会到来——你想表达不同意见,却突然卡在“I think...”之后。语言像一道透明的墙,明明看得见对面的思想,就是穿不过去。这种挫败感,在留学初期几乎每周都会经历。

2.1 学术英语表达技巧

学术讨论需要的不是华丽词汇,而是精准表达。同样是表示“重要”,日常聊天用“important”足够,学术场景可能需要“crucial”或“pivotal”。动词选择尤其关键,“show”和“demonstrate”之间,存在微妙的正式度差异。

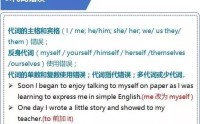

我习惯在笔记里记录那些“学术高频替换词”。比如把“I think”升级为“The evidence suggests”,把“This is good”具体化为“This approach offers three distinct advantages”。不是要堆砌复杂词汇,而是让表达更符合学术场合的期待。

有个细节常被忽略:学术英语偏爱名词化表达。与其说“We analyzed the data and found...”,不如说“The analysis of the data revealed...”。这种转换让陈述更客观,削弱了个人主观色彩。外语学研站的语料库里,专门整理了这类句式转换的对照表。

2.2 讨论中的衔接与过渡用语

顺畅的讨论像接力赛,衔接语就是传递接力棒的动作。生硬的“Next I will talk about...”会打断讨论流,而自然的过渡应该像对话中的呼吸一样不易察觉。

实际讨论中,最实用的其实是那些简短的连接词。“On that point...”能自然承接上一位发言者,“Building on what Maria just said...”既表示倾听又推进讨论。转折时用“That's a valid perspective, however...”比直接说“But”更显尊重。

记得有次讨论教育公平议题,我想引入亚洲案例,用了“Shifting gears slightly...”作为过渡。教授后来特别提到这个转换很自然,既改变了方向又没有突兀感。这些微小的话术,往往决定了你在讨论中是被视为合作者还是局外人。

2.3 提问与回应策略

好的问题能激活整个讨论组。封闭式问题像死胡同,而开放式问题邀请所有人参与。“Do you agree?”得到的可能只是点头,换成“What's your take on this aspect?”却能引出全新视角。

回应时,最怕的是机械重复“I agree”。有效的回应应该像乒乓球——接住对方的观点并回击新的角度。“That reminds me of...”比单纯赞同更有建设性,“I see your point, and it makes me wonder...”既认可对方又延伸了话题。

外语学研站的模拟讨论里,系统会标注每个人的提问回应模式。有学员发现自己80%的回应都是简单附和,经过针对性训练,学会了在同意后追加具体例证或轻微质疑。这种平衡,让他在真实课堂的讨论中终于被“看见”了。

2.4 礼貌性打断与插话技巧

打断在中文语境可能显得冒犯,在西方学术讨论中却是必要技能。关键在于时机和方式。等对方完成一个完整句子再介入,用“If I may just jump in here...”比直接打断礼貌得多。

最优雅的打断是帮对方总结。“So if I understand correctly, you're saying...”然后自然过渡到自己的观点。这既显示你在认真倾听,又创造了发言空间。紧急时可以用“Sorry to interrupt, but this relates directly to...”强调关联性。

我学到最实用的一招是“预定发言权”。当感到话题即将转向,可以提前示意:“I have a thought on that, may I share it after you?”这种预先声明,比突然插话得体很多。实际使用中发现,教授们反而欣赏这种有管理的发言主动性。

这些技巧的掌握需要时间。最初几次可能会觉得像在背剧本,但慢慢会内化成自然反应。重要的是记住:语言技能只是工具,真正打动人的始终是你思考的深度。

小组讨论的话题就像不同风格的餐厅——学术类话题是米其林餐厅,每道菜都有标准摆盘;社会文化类话题是家庭小馆,讲究的是人情味;时事热点像快餐车,新鲜热辣但容易凉;案例分析则像分子料理,需要把食材拆解重组。掌握每种话题的“用餐礼仪”,你才能在各种讨论场合游刃有余。

3.1 学术类话题讨论要点

学术讨论最怕变成“术语炫耀大会”。记得有次讨论认知语言学,一位同学不停抛出“conceptual metaphor theory”、“embodied cognition”这些术语,教授轻轻问了句:“Could you explain that in the context of our daily experience?” 全场瞬间安静。

学术话题的核心不是展示你知道多少,而是你如何运用知识解释现象。外语学研站的导师常提醒我们:每个专业术语后面都要准备一个生活化的例子。讨论量子物理?试着联系手机GPS的定位原理。分析后现代主义文学?对比一下社交媒体上的碎片化叙事。

数据引用要像调味料——适量提鲜,过量则苦。说“many studies show”不如具体到“A 2023 study by Oxford researchers found that...”。但也要避免变成数据轰炸,两三组关键数据足够支撑你的观点。我习惯在笔记右侧留一栏“通俗转化”,把复杂概念预先翻译成日常语言。

3.2 社会文化类话题展开方式

文化话题最容易踩雷,也最容易出彩。讨论婚恋观念时,有位日本同学说:“In my culture, we don't date to marry; we marry to date.” 这个反转句式让整个讨论都活跃起来。

个人经历在社会文化讨论中是双刃剑。说“Chinese people all think...”不如“In my hometown, it's common to...”。用“from what I've observed”代替绝对化的断言。外语学研站的文化话题库有个巧妙设计:每个话题都配有三到四个不同文化背景的样例回答,像试衣间一样让你体验不同表达角度。

比较文化差异时,“different”比“better”安全得多。“The education system in Finland emphasizes... while in Korea the focus is more on...” 这种平行比较既展示了文化敏感度,又避免了价值判断。有时候,描述差异时加入一点幽默很加分:“British queuing is indeed a national sport, while in my country we have our own ways of organizing chaos.”

3.3 时事热点类话题讨论技巧

时事讨论像处理新鲜海鲜——速度很重要,但没处理好会吃坏肚子。上周讨论AI监管,一个同学开口就是“I saw on Twitter...”,教授立刻追问信息来源是否可靠。

外语学研站的时事讨论模拟有个特色功能:每个热点话题都附带可信度评级。BBC、Reuters这类来源是绿色,个人博客是黄色,未经证实的社交媒体传闻是红色。这个训练让我养成了在发言前快速评估信息可靠度的习惯。

立场表达需要技巧。直接说“I support”或“I oppose”容易让讨论陷入对立。试试“One compelling argument for this policy is... though we should also consider...”。这种“两面论证”让你显得更全面客观。我发现在热点话题中,最先表达强烈立场的往往最先被围攻,而保持适度开放性的发言者通常能引导讨论走向。

3.4 案例分析类话题处理方法

案例分析最考验结构化思维。就像拆解一台机器,不能直接用锤子砸开,而要找到正确的螺丝刀。外语学研站的案例库把每个案例都标注了“分析入口点”——有的适合从SWOT切入,有的用PESTLE框架更合适。

我学到最有用的一招是“问题重构”。面对“为什么某产品失败”的案例,不要急于回答,先用30秒重新定义问题:“Are we looking at product failure, or is it actually a market positioning issue?” 这种重构往往能开辟新的讨论维度。

案例讨论中,细节是魔鬼也是天使。泛泛而谈“management issues”没有价值,具体到“the decision to cut the marketing budget by 40% in Q2”才能引发深入讨论。但也要避免陷入细节沼泽——有个同学曾经花五分钟分析某个公司的会议室布局,直到有人提醒:“Maybe we should focus on their business strategy first.”

不同类型的话题需要不同的思维装备。学术话题要带显微镜,社会文化话题需要广角镜,时事热点要配快速对焦,案例分析则要一套完整工具箱。有趣的是,当你掌握了这些应对策略,反而会忘记策略本身——就像学会骑车后,你不再想着如何保持平衡,只是享受迎风前行的自由。

准备小组讨论就像准备一次未知目的地的旅行——你可以打包行李,但永远无法预知路上会遇到什么风景。真正的高手不是那些把演讲稿背得滚瓜烂熟的人,而是能在讨论的激流中随时调整航向的舵手。我记得第一次参加外语学研站的模拟讨论,精心准备了三个观点,结果开场五分钟话题就转向完全没预料的方向,那一刻才明白,真正的准备是培养应对变化的能力。

4.1 讨论前的准备工作

准备过度和准备不足同样危险。曾经有位学员把讨论主题的每篇参考文献都读透了,结果在讨论中不断纠正别人的细节错误,最后被小组默默边缘化。外语学研站的导师常说:准备应该像撑杆跳的杆子,助跑时给你力量,跃起后就要放手。

信息收集要遵循“三明治法则”:底层是基础事实(日期、定义、数据),中间层是不同观点(支持方、反对方、中立方),顶层是你自己的思考角度。我习惯用不同颜色的便签来标注——蓝色标记必须掌握的核心概念,黄色标注可能用到的论据,粉色则是那些“如果话题转向这里”的备用材料。

心理准备往往被忽略。在镜子前练习开场白很有用,但更重要的是预演可能出现的尴尬场景。外语学研站的虚拟讨论室有个很棒的功能:可以设置“突发状况”模式,比如突然有人强烈反对你的观点,或者讨论陷入僵局。经过几次这样的压力测试,真实讨论中的意外反而显得平常。

4.2 讨论中的角色定位

每个人在讨论中都有天然的角色倾向——有人是点火者,喜欢开启新话题;有人是调和者,善于弥合分歧;有人是总结者,擅长梳理脉络。有趣的是,最成功的讨论者往往能在不同角色间灵活切换。

我观察过外语学研站评分最高的讨论录像,发现那些得分高的学员有个共同点:他们像好的舞伴,既知道何时领舞,也懂得何时跟随。有个学员在前二十分钟几乎沉默,只在关键时刻提出一个问题:“如果我们把这个问题倒过来看呢?”这个问题彻底改变了讨论方向,教授特别称赞了这种“战略性沉默”。

角色错位很常见。性格内向的人强迫自己不停发言,结果说的都是重复内容;天生主导型的人垄断发言时间,让讨论变成个人演讲。外语学研站的角色定位测试帮我认识到,我更适合做“连接者”——在别人观点之间架设桥梁。找到你的舒适角色,然后偶尔踏出舒适区尝试新角色,这种平衡让讨论既稳定又充满活力。

4.3 时间管理与节奏控制

讨论时间像一块披萨——分得不好,有人吃得撑有人饿肚子。外语学研站的计时器设计很巧妙:不是简单的倒计时,而是把时间分成“探索期”、“深化期”和“收尾期”,每个阶段有不同颜色的灯光提示。

我学到最实用的技巧是“时间感知发言”。如果你的观点复杂,开场就说:“This might take about two minutes to explain, is that okay?” 如果讨论在某点停留太久,可以提议:“Maybe we should park this point and come back if time allows.” 这种时间意识让整个小组的讨论效率大幅提升。

节奏控制的关键在于识别“能量信号”。当大家开始重复相似观点,是时候引入新角度;当讨论变得过于激烈,需要降温:“Perhaps we're getting a bit heated. Should we take a step back and look at the bigger picture?” 有趣的是,有时候故意让讨论“冷场”几秒钟,反而能激发更深层的思考。

4.4 应对突发情况的策略

最难忘的一次模拟讨论中,服务器突然故障,所有准备的材料都无法访问。那个最初看起来很灾难的时刻,反而成就了最真实的讨论——我们不得不依靠即时思考和彼此激发。

技术故障是最常见的意外。外语学研站建议的“数字备份”策略很实用:重要资料同时存在云端和本地,关键论点手写在笔记本上。更聪明的是准备“无技术支持讨论方案”——用三句话概括你的核心立场,这样即使一切电子设备失效,你依然能贡献价值。

观点冲突处理需要情商。当讨论变得针锋相对,转换框架比直接反驳有效:“It seems we're looking at this from different angles. What if we combine these perspectives?” 如果遇到完全无法认同的观点,试试“部分认同法”:“I can see why you'd think that, especially regarding X, though I have some doubts about Y.”

人员动态的意外更棘手。有人突然情绪激动,或者某个成员完全沉默。外语学研站的情境训练中有个经典场景:当一个人连续三次被打断,你应该怎么做?正确答案不是指责打断者,而是转向被忽视者:“I think Maria was making an interesting point earlier. Maria, could you finish that thought?”

实战技巧的本质不是掌握一套固定招式,而是培养一种动态平衡的能力——像冲浪者感知海浪的变化,像爵士乐手即兴呼应同伴的旋律。最有价值的技巧往往是那些帮助你在意外中保持镇定的方法。毕竟,完美的讨论不存在,但那些小小的不完美,往往正是最真实、最生动的学习时刻。

训练小组讨论能力很像学习一门乐器——你可以看懂乐谱,但真正的进步发生在手指触碰琴键的瞬间。外语学研站的资深导师分享过一个观察:那些进步最快的学员,不是天赋最高的,而是最懂得如何“刻意练习”的。我认识一位学员,起初在讨论中总是紧张得说不出完整句子,但通过系统训练,半年后已经能自如主持全英文研讨会。他的秘诀很简单:把大目标拆解成每天都能完成的小练习。

5.1 外语学研站资源利用

平台资源就像一座未开采的矿山,很多人只在表面挖掘,却不知道深处藏着真正的宝藏。我最初也只是用外语学研站参加常规讨论,直到发现他们的“讨论分析器”功能——这个工具能把你的发言视频自动标记出填充词使用频率、眼神接触时间、观点衔接流畅度等数据。

视频库里有超过200个真实课堂讨论录像,特别有价值的是那些带导师批注的版本。你会看到导师在某个发言片段旁标注:“这里用‘To build on that’会比简单的‘I agree’更有建设性”,或者在另一个片段指出:“此时保持沉默等待他人回应会更合适”。这些细节批注就像有个专业教练在耳边轻声指导。

讨论模板生成器是个被低估的工具。输入你的话题、参与人数、时间限制,它会自动生成多种讨论框架。我曾经用它准备一个关于教育公平的讨论,系统提供了三种截然不同的展开方式:问题解决型、观点对比型、案例探究型。尝试不同框架后,我发现自己更擅长引导案例探究型的讨论。

智能语音分析功能帮我改掉了一个自己都没意识到的习惯——每句话结尾习惯性升调,显得不够自信。系统量化显示我的陈述句有43%以疑问语调结束,经过针对性练习,这个比例降到了15%,讨论中的说服力明显提升。

5.2 模拟讨论练习方案

模拟讨论的质量不取决于练习次数,而在于每次练习的“设计密度”。外语学研站的阶梯式练习方案很科学:从2人配对练习开始,重点是基础问答流畅度;然后进入4人标准组,训练观点交锋;最后是6-8人大型模拟,模拟真实课堂的复杂性。

我每周参加的“主题变奏练习”效果显著。同一个核心话题,用不同角度反复讨论:第一次聚焦事实梳理,第二次强调观点辩论,第三次尝试达成共识。这种多维训练让我意识到,自己在共识构建方面比较薄弱,于是专门加强这方面的技巧。

角色扮演游戏让练习变得有趣。我们经常在模拟讨论中抽签扮演特定角色:固执的怀疑者、过度热情的支持者、不断跑题的闲聊者。起初觉得这很滑稽,直到某次真实讨论中真的遇到了类似角色,才发现那些“表演训练”让我能更快识别并应对各种讨论人格。

限时思考练习对我的提升最大。外语学研站的“闪电讨论”模式只给15秒准备时间就要求发言,最初觉得这太残酷,后来发现这强迫我形成了自己的“思维快捷方式”——几个能适应多种话题的通用分析框架。真实讨论中,你很少有机会长时间准备回应,这种压力训练反而最贴近实战。

5.3 自我评估与改进方法

进步来自于看清自己的盲点。我养成了录制自己讨论视频的习惯,但关键不是简单回看,而是使用外语学研站提供的评估清单逐项检查:发言分布均匀度、提问质量、非语言信号一致性等等。

最有效的工具是“发言流向图”——系统自动生成讨论中观点如何在不同参与者间流动的视觉图谱。第一次看到自己的图谱时很震惊:我就像个交通环岛,所有观点都经过我,但很少直接连接他人。这解释了为什么有时讨论感觉停滞——我无意中成了信息瓶颈。

双周对比法帮我保持动力。每隔两周,我会重新讨论同一个话题,然后对比两次的表现。进步往往是微小的:第一次讨论中使用了7次“you know”,第二次降到了4次;第一次有3次不必要打断,第二次只有1次。这些微小改进的累积效应远超预期。

寻找“成长伙伴”改变了我的学习体验。我和外语学研站上认识的另一位学员结成互助组,每周互相点评讨论录像。因为水平接近、挑战相似,他的观察往往比导师的更细致入微。他注意到我紧张时会不自觉地快速眨眼,这个细节我自己从未发现。

5.4 长期能力提升计划

能力提升就像种树——你不能靠不停地挖起来看根长了多长,但需要定期浇水和适当修剪。外语学研站的“能力成长地图”让我看到,小组讨论能力实际上是听力、思维、表达三个系统的协同发展。

听力训练我采用“逐层精听法”:第一遍抓主要观点和结构,第二遍注意衔接词和过渡技巧,第三遍分析发言者的情绪和意图。令人惊讶的是,听力精度提升后,我的回应质量自动提高了——因为能更准确理解他人观点的核心。

思维灵活性通过“观点切换练习”培养。针对任何话题,强制自己从三个对立立场分别论述。最初觉得很别扭,仿佛在背叛自己的观点,但慢慢地,这种思维柔韧性让我在真实讨论中能更快理解不同立场的内在逻辑。

表达流畅度训练我借鉴了演员的方法——“情感记忆移植”。回忆某个自己感到特别自信、表达流畅的真实时刻,在讨论前重新激活那种身体感觉。听起来有点玄乎,但确实有效,那种状态下的语言障碍似乎自动降低了。

建立个人“表达素材库”是长期投资。我有个不断更新的文档,分类收集那些听到或读到的地道表达:优雅的过渡句、有力量的质疑方式、巧妙的总结陈述。不时翻阅,让这些表达逐渐融入我的语言储备。

最深刻的体会是:小组讨论能力的提升不是直线上升的,而是螺旋式前进。你会经历平台期,甚至偶尔退步,但每个阶段的“卡住”其实都是在为下一个突破积蓄力量。那些看似枯燥的基础训练,某天会在真实讨论中自然而然地绽放——就像你忘记了自己在说外语,只是专注地与其他人一起探索思想的风景。